Nota Biográfica: Dieterich Buxtehude nació en Oldesloe, actual Alemania, en 1637; y murió en Lübeck, en 1707. Fue un compositor y organista alemán, de origen germano-danés. Hijo del también organista, Hans Jensen Buxtehude, del que aprendió la técnica del órgano y la composición. Desde 1657 fue el organista de la iglesia de Santa María de Helsingborg y desde 1660 de la de Helsinør.

En 1668, y tras desposar, según la costumbre, a la hija de su predecesor, Franz Tunder, accedió al puesto de organista de la Marienkirche de Lübeck (Iglesia de Santa María, de culto luterano). En esta iglesia, en la que se halla uno de los mejores órganos de toda Alemania, permaneció hasta su muerte, labrándose una extraordinaria reputación como intérprete de su instrumento y compositor. Tuvo 7 hijas en los 17 años de matrimonio.

Fue uno de los primeros compositores e intérpretes "liberados", es decir, que negoció su empleo de forma libre con aquellos que demandaban sus servicios; en este aspecto también serviría de modelo para posteriores músicos (como Johann Sebastian Bach o Georg Friedrich Haendel, entre otros).

Sus composiciones más importantes son las toccatas, los preludios y las fugas. Compuso, además, más de cien cantatas sacras, suites para teclado y sonatas para cuerda. Su influencia fue grande en todos los organistas posteriores, y muy especialmente en Johann Sebastian Bach, que lo admiraba profundamente.

Es célebre la historia, quizá legendaria, pero en todo caso ilustrativa de su maestría, que narra el viaje de más de trescientos kilómetros, de Arnstadt a Lübeck, que realizó a pie Bach, en 1705, cuando contaba veinte años, sólo para escucharlo (aunque se cree que incluso pudiera llegar a participar como intérprete en los Abendmusiken).

Buena parte de su fama se debía a la organización de estos Abendmusiken, o ciclos de conciertos públicos de Adviento, celebrados en los cuatro o cinco domingos previos a la Navidad, en los que se ofrecían obras instrumentales y vocales, atrayendo a los mismos, incluso, a músicos de otros países.

60 leguas

(De Bach a Buxtehude)

Un joven camina, ligero el paso cadencioso, la vista en un horizonte, que imagina, esplendoroso. La frente ancha, los ojos penetrantes, los brazos oscilantes al compás del avance decidido. Lleva música en el alma y el corazón inundado de sonidos; de sus labios los silbidos el aire entonan como flautas de órganos solemnes. Genio en ciernes, aún no sabe que el destino le tiene reservado, en su camino, un lugar sagrado entre notas inmortales y melodías perennes.

La mirada al frente, siempre al frente, hacia un norte que le indica la luz que reivindica una estrella que ilumina al vetusto genio que declina, y que le habrá de transmitir ese latir de contrapunto y filigrana que, todo junto y a la vez, se condensa y se desgrana en la atmósfera tenaz de una tocata.

El caminar no aplaca su ansia y mientras camina, siente resonar en su pecho las escalas tonales de un torrente de notas musicales aún indómito y bravío que buscando el mar pretende derramar, en su fluir, ensueño y sublime desvarío.

Quien habrá de ser digno de Apolo, por largo camino marcha solo con un único objetivo: aprender de aquel que lo precede, la técnica que excede, en lo musical, el simple talento creativo.

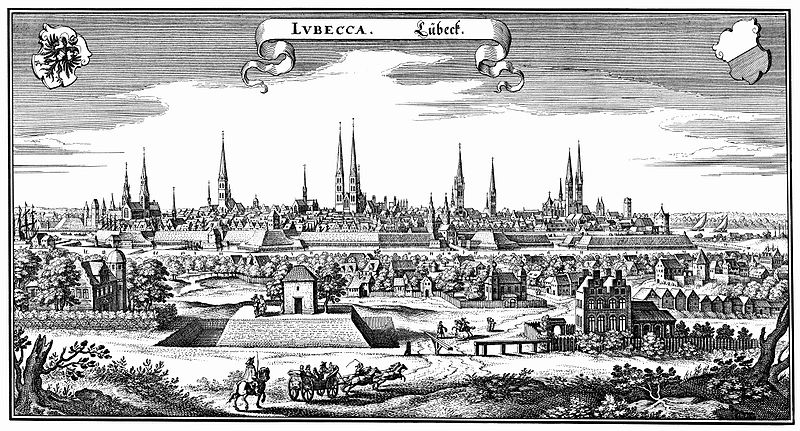

Veinte años en los pies alados -y en las manos alas que surcan las escalas con levedad de ave- vuelan hacia el enclave donde Buxtehude disfruta lo que sabe y Bach ansía -la perfecta melodía- en porfía de la ruta que entre Arnstadt y Lübeck corre abrupta: cruza bosques, salva ríos, por los valles sombríos transita y las claras cumbres solicita de Sajonia y de Turingia, hasta que al fin los pináculos divisa de las agudas torres de Santa María, donde el viejo maestro compone e interpreta, si el estro se interpone y manifiesta, divinas partituras para mortales criaturas.

Lo han visto pasar grandes ciudades y pequeños burgos; así, en Gottingen, Hannover o Hamburgo lo saluda la nobleza; y en las aldeas, hospitalario, lo agasaja el vulgo. Ya repica el campanario de las altas torres puntiagudas, si a lo lejos más menudas, cuando cerca bien parecen que lanzadas hacia el cielo sus puntas biseladas de escamado acero el azur penetran y estremecen.

Por la ancha puerta la silueta del caminante acierta a penetrar en la alta nave que de intensa luz lo baña y los ojos de lágrimas le empaña: los acordes tonantes con los melodiosos ya se alternan en cascada de torrentes fugados llenando el espacio sagrado de armoniosos compases sincopados.

Allí penetra sin tocar el suelo, pues el alma siente conducida al cielo, embargado por los sones de bruñidos tubos, unos más grandes, otros más menudos, que, flautas de metal, tañidos son con destreza magistral por el pulsar genial de dedos entendidos. No sabe qué más su corazón embaza si la luz que rodeándole le abraza o el sonido que embaraza su talento enamorado; y, así, se queda arrebatado, como ido de su cuerpo, aligerado, escuchando la resplandeciente música y sumergido en el musical espacio iluminado.

En la quietud del mediodía, las bancadas silenciosas, aún vacías, son orejas nemorosas que, del hacha bien labradas, agraciadas, asisten asombradas al chorro de armonías que en moléculas de luz en el aire se quedan suspendidas. Johann Sebastian Bach, veinte años bien cumplidos, el corazón henchido de sonidos, llorando está: en medio de la nave central, ahora sabe, que un ser mortal compone, grave, la música más celestial que hacer cabe. El viejo Dieterich ignora, mientras explora los límites del teclado, que alguien lo adora, embelesado; alguien que será quien recoja su legado y lo eleve a cotas imposibles, donde pervivirá, inmarcesible, para no ser, ya, nunca olvidado.

Lo que en un mes, Bach, pretendía, en tres, a duras penas, conseguía, pues tal es el caudal de saber que Buxtehude atesora, que aquél no encuentra hora para poderlo absorber.

Toca Bach en los Conciertos de Adviento y con fluidez asimila los conceptos musicales que destila su maestro. Sólidas arquitecturas corales, con la frescura de ramos florales, recrean la sacralidad luterana levantadas, con originalidad, por la inspiración soberana, plena de sobriedad, de la barroca gloria alemana: los himnos se suceden con rumor de catarata al ritmo que concede el tenor de las cantatas; amplía, grandiosa, la complejidad de la melodía y aquilata, valiosa, la riqueza del contrapunto en joyas que engasta, al punto, en sonoridad pasmosa; la sencillez desnuda, perfecta, limpia de toda duda, que plena de belleza manifiestan los preludios, lanza al aire efluvios de melódicas certezas. Es el órgano, en sus manos, polifónico surtidor de emociones, de sublimadas pasiones, que la sed alivia a los sensibles corazones. Y Bach aprenderá de él esto, y es, su obra monumental, de ello, musical manifiesto.

Ya las voces se alzan prodigiosas convirtiendo, luminosas, el recinto sacro en un cielo terrenal donde la polifonía inunda de armonía tonal el privilegiado espacio. Son sus cantatas auténticas desideratas de belleza incomparable donde el alma humana, en un rapto admirable, expresa, melancólica o ufana, cuanto en ella hay de inexpresable. Trompas, flautas y violines trazan pautas en el éter que el órgano amalgama, leve escala por donde un coro de serafines se encarama, de voces que cantan una gloria que es soflama, ensalzando al genio que, prístinas, reclaman. De ellas Bach se preña tanto que, fecundo, a luz dará obras al mundo tan surtidas de insuperable encanto que no habrá ya quien logre igualar su soberbio canto.

Se cumple así el feliz destino del genio que al genio vino tras recorrer largo camino. Lección de humildad que la soberana voluntad imparte cuando conoce el sublime goce que hay en aprender de quien posee el saber y, además, así, lo reconoce.

-o-

Apéndice

-o-o-o-