HOLOFERNES: Por vos la noche oscura y sombría

resplandece sonriente

con un milagroso y brillante fulgor.

Por bella y ufana

que sea la luz de la naciente aurora

no podrá eclipsar vuestro esplendor. [...]

JUDIT: Cualquier belleza que resplandece en un rostro

es polvo, es sombra, es nada.

Transcurren las edades, vuelan los años;

somos la causa de nuestra propia desgracia.

El alma inmortal pervive

mientras el fogoso amor vital

se consume como humo.

Juditha Triumphans RV 644 (1716)

Música de Antonio Vivaldi

Texto de Giacomo Casetti sobre el "Libro de Judit".

Cesura

.....En el reino de la imaginación no existe el tiempo. En ese lugar allende el espacio donde las ideas brotan, fluyen y desaparecen, lo hacen, además, liberadas de la linealidad opresora de Cronos. Así, aquellas dos mujeres, protagonistas de un encuentro por obra y gracia de mi imaginación, tras el monólogo de Salomé (referido en el post anterior), estuvieron con las manos enlazadas durante un instante cuya imprecisa duración vendría únicamente determinada por la necesaria cesura en el discurso. Tras este lapso, Salomé salió del ensimismamiento y se dirigió a su compañera de viaje,

--Ahora te toca a ti, amiga mía. Abrir puertas y ventanas, dejar que salga el aire enrarecido y que penetre el fresco, y con él la luz. Estoy deseando saber por tu boca qué puede ocultar una mujer tenida por ejemplar; qué puede esconder alguien que durante milenios ha estado colocada sobre un pedestal de sagacidad, determinación, piedad de dios y heroísmo. ¿Es posible que incluso una mujer considerada un dechado de virtud pueda poseer rincones oscuros? Y es porque imagino que la respuesta es afirmativa por lo que más se excita mi curiosidad.

Habla pues, y conozcamos esa íntima verdad capaz de quemar las entrañas de una mujer como tú --y diciendo esto, tanto Salomé como Judit coincidieron a un tiempo en aquel gesto reflejo que las llevaba a restregarse las palmas de las manos. Después tomó la palabra la hija de Merarí, de la estirpe de Elías, enviudada en la flor de la vida del malhadado Manasés, oriunda de Betulia (y por extensión y reflejo, de tantos otros lugares), perteneciente, por tanto, al pueblo de Israel.

En fin, teologías a parte, el caso es que yo me encontraba divinamente como dueña y señora de la hacienda, lo que menos se me pasaba por la cabeza era perder esa libertad para caer bajo una nueva esclavitud aceptando el yugo de un nuevo marido. Es tan fuerte el sentido de libertad para un espíritu que la respira, que es capaz, como hice yo, de someter su naturaleza, de esclavizar sus impulsos sensuales, para conservarla cuando la alcanza. Pero ante los ojos de los demás era mi virtud lo que resplandecía, mi entrega a Dios, y no a mi libertad, lo que para todos constituía la razón nuclear de mi incomprensible actitud.

Así cuando se presentó aquella oportunidad no la desprecié. Nosotros, los pertenecientes al pueblo de Dios, como nos gusta llamarnos, siempre hemos sido un pueblo belicoso, en continua confrontación con nuestros vecinos; incluso con nuestro propio Dios. Este belicismo nos llevó a tener que emigrar a Egipto, por ejemplo; y este belicismo --y el perdón de Jehová-- nos hizo volver a esta tierra prometida, Israel, guiados por Moisés. Aunque, a decir verdad, y siendo honestos con la historia, el pueblo de Israel es, sobre todo, eso: un pueblo. Creo que nunca fue un país (hasta hace unos pocos años --computados en la realidad histórica de quien nos imagina). Israel es y ha sido un espíritu, un estado del alma, no enraizado en ningún lugar y capaz de echar raíces en cualquier sitio (para mí que eso que se llamó la Diáspora no es sino el estado natural del israelita).

Mas volvamos a mi historia. En aquel tiempo, el babilonio Nabucodonosor, el Rey de la Tierra, ante nuestra negativa a rendirle pleitesía, envió a uno de sus generales con el fin de someter nuestro territorio. Su nombre, Holofernes, ya infundía temor pues la fama lo precedía: guerrero formidable, juez implacable, general capaz y, por añadidura, hombre maduro y apuesto. Betulia, mi ciudad, se encuentra enclavada en las laderas agrestes de una zona montañosa, como otras tantas ciudades judías, buscando la defensa natural de los precipicios y las alturas escarpadas. Aún así, imposible sería oponernos con éxito a la acometida del fabuloso ejército babilonio (mal llamado "asirio" en el Libro, pues Nabucodonosor nunca fue rey de los asirios, sino del Imperio Babilónico). Sino fuera, claro está, con la inapreciable ayuda de Jehová, nuestro gran valedor. El sanedrín y los generales, no obstante, tras ofrecer una resistencia tenaz, temerosos de concitar la ira de Holofernes y ser masacrados, decidieron, los muy pusilánimes, entregar la ciudad para salvar la vida (aunque con ello condenaran su autonomía y dignidad).

Ésta, como he adelantado al inicio del anterior párrafo, era mi oportunidad. Lo vi claramente una noche de luna llena e insomnio. A mí también me costaba hacerme a la idea de perder la libertad, no ya individual, sino como ciudadana libre de un pueblo libre (la conciencia liberal lo es, cuando se posee, en todos los ámbitos a la vez: uno sólo se puede sentir verdaderamente libre entre hombres libres, sino no se trataría más que de un espejismo, una grosera mentira mal vestida de libertad condicional). No sé si la idea me la sugirió el mismo Dios o lo hizo mi naturaleza largamente reprimida en sintonía con mi orgullo. El caso es que decidí llevar a cabo un audaz y ambicioso plan. Con él --como dice el dicho popular-- mataría dos pájaros de un tiro; pero eso sólo lo sabría yo. Expuse mi plan al consejo de ancianos y les solicité su permiso para llevarlo a cabo. No les di detalles, simplemente les dije que confiaran en Dios, quien me utilizaría como instrumento para la salvación de Israel. Dada la autoridad que me había ganado a pulso durante estos años de austera viudez, mi palabra debió parecerles suficientemente convincente (¿Había alguien en la tierra capaz de negarme algo cuando ponía en mis demandas todo el poder de persuasión?). Accedieron. Me dieron de plazo los cuatro días de tregua que restaban para entregar la ciudad. Si tenía éxito, la ciudad no sería entregada, sino...

Pero mi plan no tenía el sólo objetivo de lograr la libertad de los míos, y con ella un status aún más privilegiado, no, nada de eso. Mi naturaleza de mujer trazó otro plan paralelo al aparente: comprobaría qué había de verdad acerca de esa fama de apostura varonil --que cuando se alía con el poder suele ser irresistible-- en el general babilonio. Decidí, amparada en la honrosa cara de mi misión, aprovechar la gozosa cruz que se me ofrecería (imprescindible, además, para asegurar la culminación exitosa de la empresa). Resumiendo diré que la estrategia consistía en visitar el Real donde se asentaba el campamento babilonio, presentarme ante Holofernes, ganarme su confianza (y aquí es donde se acuñaba la cruz de mi misión) y, una vez ganada, acabar con su vida, sellando con su silencio algo que sólo él y yo sabríamos: lo acontecido en la intimidad de sus aposentos. Nadie pondría en duda, después, mi pureza y honestidad. Se podría sospechar, pero no interesaría (a nadie) fundar la victoria sobre los babilonios en otra mano que en la de Dios por medio de una virtuosa herramienta. No, los míos creerían a pies juntillas lo que yo les dijera. La cabeza de Holofernes sería mi mejor garantía e incuestionable aval. El Libro recogería esta historia, silenciando cualquier suspicacia, cargando las tintas en mi honestidad e integridad (cierta, por otra parte, hasta esa noche) y limando cualquier aspereza.

Mandé a mi fiel sirvienta que me preparara el baño, pero precisándola que esta vez lo hiciera como antes, cuando aún no estaba sometida a los rigores del ascetismo, es decir, antes de enviudar. Vertió, pues, en el agua las más olorosas esencias de ámbar y nardos. Tras el baño cubrió mi hermoso y fragante cuerpo con sutiles aceites de olor embriagador. Me vestí con ricas sedas de vestidos ya olvidados que rescaté de baúles sellados, y con la leal Abra partí en busca de mi destino y mi gloria.

Los babilonios me condujeron a la tienda de su general con todo el respeto que mi noble imagen les infundía. Cuando le tuve delante pude comprobar lo acertado de su fama, incluso que ésta no le hacía el suficiente honor. Era, Holofernes, un hombre ya maduro pero aún lozano, de aspecto noble y elegante, alto sin serlo en exceso para acomplejar, muy apuesto a pesar de su barba cuidada. Su mirada era penetrante y su boca carnosa, en general sus facciones, como cinceladas a buril, le daban el aspecto estatuario de una obra esculpida en fino mármol.

Primero se sorprendió al verme (noté un leve gesto de asombro en su mirada), después se acercó y se rindió a mis pies (es un decir, pero de otro modo no puedo expresar mejor aquella galantería que demostró desde ese mismo instante). Emplee la mentira, como es obvio, para dar razón de mi presencia allí: mi acatamiento a la autoridad del todopoderoso Nabucodonosor en contra de la estrechez de miras de mis gobernantes. El general me creyó --o quiso creerme. En dos días me le había ganado; yo también pude comprobar la atracción que poseía aquel bello ejemplar del sexo masculino. Lástima que fuese babilonio, y se diesen tan adversas circunstancias. Tampoco negaré que no vacilara mi ánimo en algún momento, pero la recia disciplina de estos años de austeridad auto-impuesta me sirvieron de gran ayuda: pude someterme a mí misma y a mi debilidad mendicante de amor. Seguí con el plan. Al tercer día decidí ejecutar mi doble anhelo.

Como en las dos noches anteriores acudí a la tienda de Holofernes a celebrar una fastuosa y animada cena en la que no faltaba ni la música ni el baile, ejecutado por ágiles y núbiles muchachas y muchachos. Holofernes, para entonces, ya había relajado la guardia con respecto a mí (si es que alguna vez albergó desconfianza). Aprovechándolo, en esta ocasión, en vez de regresar a mi tienda tras los fastos me quedé con el enamorado guerrero. Éste no veía el modo de contener su júbilo. Bebió, claro que bebió. En esas ocasiones se bebía, y mucho, pero en ésta no más que en otras ocasiones. Para la historia el vino fue su perdición, pues, como se consigna en el Libro, fue el exceso de bebida lo que le sumiría en un profundo sopor que yo aprovecharía para cortarle el cuello de dos tajos. La realidad fue bien otra.

Holofernes, viendo que deseaba quedarme con él, despachó a todos de la tienda ceremonial y la selló a cal y canto. Nos quedamos solos. Enervados por el vino y el baile y excitados por el deseo no tardamos en dar rienda suelta a nuestra excitación. Dios me lo debía, y Dios me lo pagó, ¡Oh, cielos, vaya que me lo pagó, y con creces! Puedo asegurar que fue muy generoso en el pago de su deuda. El gozo con que mi cuerpo y mi alma se vieron recompensados aquellas horas bien pudieran valer todos mis ayunos. ¡Cómo no había de caer rendido aquel semental! Seis asaltos realizó a mi fortaleza, a cual más intrépido y audaz, a cual más decidido, a cual más gozoso, tomándola desde todos los ángulos con oleadas de acometidas vigorosas y sostenidas... Imposible resistir. Por seis veces rendí la plaza sumida en súplicas y placenteros lamentos que aquel formidable enemigo ahogaba con sus estentóreos rugidos de extática victoria. Su lujuriosa pericia al servicio de su ansia insaciable y mi sensibilidad agudizada por la forzada abstinencia formaron una perfecta alianza: a cada caricia, a cada movimiento, a cada evolución suya mi cuerpo respondía con tal intensidad que a él lo excitaba aún más, no viendo ninguno de los dos el momento de alcanzar un zenit tal que no fuese inmediatamente superado por otro. Cuál pueda ser el umbral de extremo goce del ser humano lo ignoro, pero aquella noche comprobé que, en lo sensual, no hay nada imposible. Aquel imponente coloso poseía la naturaleza del león, no la de hombre. ¿Cómo no iba a quedar desfallecido tras el sobrehumano esfuerzo al que sometió a su cuerpo, más propio, no ya de león --me desdigo-- sino de Príapo?. Yo, aunque temblando, beneficiándome de mi condición de mujer --en esto más fuerte que la del hombre-- pude ponerme en pie y concluir mi labor. Con un dolor, no obstante, infinito en mis agradecidas entrañas, desenvainé la afilada cimitarra de mi desvanecido amante y, aún borracha de placer, le asesté los dos golpes fatales; con ellos aseguraba su silencio y mi gloria... --Aquí Judit detuvo su relato. Algo parecido a un llanto se debatía por hacerse expresivo. Salomé, como antes hiciera Judit con ella, le tomó la mano y se la apretó con fuerza. Judit, entonces, sollozó.

La Iconografía dedicada a Salomé y Judit se repartirá en los cuatro posts de que consta esta propuesta. Dado el ingente caudal de representaciones que estas dos figuras han sugerido a la imaginación de los pintores a través de las épocas (la mayor parte de las cuales recogidas aquí), y atendiendo al carácter de la exposición del relato --de "encuentro", y por tanto de imbricación en el tiempo de ambos personajes--, los catálogos de imágenes, en cada post, incluirán una sección dedicada a Salomé y otra a Judit, distribuyéndose así los fondos recopilados (más de trescientas obras, en total; siendo las dedicadas a la justiciera y valerosa israelita --Judit--, el doble que las recabadas sobre la princesa idumea amante de danzas y aviesas seducciones --Salomé). Como siempre, la secuencia seguirá un orden cronológico por su interés didáctico, capaz de aportar una perspectiva, ya progresiva, ya diacrónica, del hecho artístico y la relación de cada época con sus estilos propios (tratamiento del personaje en atención a las referencias sociales, éticas y estéticas de cada momento). Otro motivo para ir alternando las obras realizadas sobre un tema y el otro es que, además, se podrá hacer un seguimiento comparativo del diferente enfoque que en cada momento histórico se da a Salomé y a Judit (interés que viene acrecentado por tan diferente naturaleza ética de las dos mujeres, casi antagónicas. Aunque en el texto esto último quizá se vea cuestionado).

Otras Judit

APÉNDICE MUSICAL

-o-o-o-

Habla pues, y conozcamos esa íntima verdad capaz de quemar las entrañas de una mujer como tú --y diciendo esto, tanto Salomé como Judit coincidieron a un tiempo en aquel gesto reflejo que las llevaba a restregarse las palmas de las manos. Después tomó la palabra la hija de Merarí, de la estirpe de Elías, enviudada en la flor de la vida del malhadado Manasés, oriunda de Betulia (y por extensión y reflejo, de tantos otros lugares), perteneciente, por tanto, al pueblo de Israel.

JUDIT

De dominio público es mi origen y mi condición de prematura viudez. Mas para los no avisados sintetizaré que me casé joven e ingenua con un rico terrateniente; que mi marido, un buen hombre temeroso de Jehová, sería llamado a su presencia antes de tiempo víctima de una insolación cuando supervisaba la siega de sus campos; y que de esta forma me quedé compuesta y sin hombre cuando mi naturaleza acababa de abrirse como el capullo de una flor. No obstante, lo acepté con resignación y entereza. Me volqué en la gestión de la pingüe hacienda que el infausto me dejó, y lo hice con gran fortuna, pues Dios me dotó de una sólida inteligencia. Tuve que someter mi ardor naciente, cruelmente cercenado, a base de ayuno y ascetismo. Oculté la belleza de mi cuerpo con un basto sayal, y reduje mi vida social a lo indispensable. Toda disciplina se me hacía poca y liviana con tal de sujetar fuertemente las riendas de una naturaleza exuberante que pugnaba por satisfacerse. Gracias a este continuo ejercicio de riguroso control, mi belleza, contenida, impedida, remansada, acabaría por trascender lo físico para irradiarse en forma de poderoso e invisible influjo, como el que pueda ejercer la luna o una admirable y valiosa joya. Cuanto más me sometía a esta austera disciplina más concitaba la admiración de mis conciudadanos y más crecía mi poder de atracción (mi magnetismo, como se diría ahora). Nadie se explicaba cómo una mujer tan bella e inteligente aceptaba aquel estado de soledad, cuando tantos eran los que deseaban ocupar el lugar del difunto Manasés. Ésta, sin ir más lejos es una de las cosas que el Libro no dice, y yo ahora te revelaré, querida amiga. Es simple, y probablemente ya la intuyas. Sabes que nuestra sociedad hebraica se rige por leyes hechas por los varones y a la medida de los varones, donde las mujeres no tenemos más que un papel subalterno: parirles hijos a nuestros maridos y engrandecer al pueblo de Israel. Nuestro Dios, Jehová, parece ser que nos asignó desde el principio un lugar secundario al crearnos de una costilla del primer varón, dando a entender con ello que ese nuestro existir estaría fundado como consecuencia de la existencia del varón. En cambio, somos nosotras quienes, con la simple aportación seminal del varón, somos capaces de recrear una nueva vida... O aquí Jehová (y que Dios me perdone si estoy cometiendo un pecado de impiedad) entró en una especie de contradicción consigo mismo, o es que se nos ha escamoteado algo de la verdadera historia de la génesis.En fin, teologías a parte, el caso es que yo me encontraba divinamente como dueña y señora de la hacienda, lo que menos se me pasaba por la cabeza era perder esa libertad para caer bajo una nueva esclavitud aceptando el yugo de un nuevo marido. Es tan fuerte el sentido de libertad para un espíritu que la respira, que es capaz, como hice yo, de someter su naturaleza, de esclavizar sus impulsos sensuales, para conservarla cuando la alcanza. Pero ante los ojos de los demás era mi virtud lo que resplandecía, mi entrega a Dios, y no a mi libertad, lo que para todos constituía la razón nuclear de mi incomprensible actitud.

Mas volvamos a mi historia. En aquel tiempo, el babilonio Nabucodonosor, el Rey de la Tierra, ante nuestra negativa a rendirle pleitesía, envió a uno de sus generales con el fin de someter nuestro territorio. Su nombre, Holofernes, ya infundía temor pues la fama lo precedía: guerrero formidable, juez implacable, general capaz y, por añadidura, hombre maduro y apuesto. Betulia, mi ciudad, se encuentra enclavada en las laderas agrestes de una zona montañosa, como otras tantas ciudades judías, buscando la defensa natural de los precipicios y las alturas escarpadas. Aún así, imposible sería oponernos con éxito a la acometida del fabuloso ejército babilonio (mal llamado "asirio" en el Libro, pues Nabucodonosor nunca fue rey de los asirios, sino del Imperio Babilónico). Sino fuera, claro está, con la inapreciable ayuda de Jehová, nuestro gran valedor. El sanedrín y los generales, no obstante, tras ofrecer una resistencia tenaz, temerosos de concitar la ira de Holofernes y ser masacrados, decidieron, los muy pusilánimes, entregar la ciudad para salvar la vida (aunque con ello condenaran su autonomía y dignidad).

Ésta, como he adelantado al inicio del anterior párrafo, era mi oportunidad. Lo vi claramente una noche de luna llena e insomnio. A mí también me costaba hacerme a la idea de perder la libertad, no ya individual, sino como ciudadana libre de un pueblo libre (la conciencia liberal lo es, cuando se posee, en todos los ámbitos a la vez: uno sólo se puede sentir verdaderamente libre entre hombres libres, sino no se trataría más que de un espejismo, una grosera mentira mal vestida de libertad condicional). No sé si la idea me la sugirió el mismo Dios o lo hizo mi naturaleza largamente reprimida en sintonía con mi orgullo. El caso es que decidí llevar a cabo un audaz y ambicioso plan. Con él --como dice el dicho popular-- mataría dos pájaros de un tiro; pero eso sólo lo sabría yo. Expuse mi plan al consejo de ancianos y les solicité su permiso para llevarlo a cabo. No les di detalles, simplemente les dije que confiaran en Dios, quien me utilizaría como instrumento para la salvación de Israel. Dada la autoridad que me había ganado a pulso durante estos años de austera viudez, mi palabra debió parecerles suficientemente convincente (¿Había alguien en la tierra capaz de negarme algo cuando ponía en mis demandas todo el poder de persuasión?). Accedieron. Me dieron de plazo los cuatro días de tregua que restaban para entregar la ciudad. Si tenía éxito, la ciudad no sería entregada, sino...

Pero mi plan no tenía el sólo objetivo de lograr la libertad de los míos, y con ella un status aún más privilegiado, no, nada de eso. Mi naturaleza de mujer trazó otro plan paralelo al aparente: comprobaría qué había de verdad acerca de esa fama de apostura varonil --que cuando se alía con el poder suele ser irresistible-- en el general babilonio. Decidí, amparada en la honrosa cara de mi misión, aprovechar la gozosa cruz que se me ofrecería (imprescindible, además, para asegurar la culminación exitosa de la empresa). Resumiendo diré que la estrategia consistía en visitar el Real donde se asentaba el campamento babilonio, presentarme ante Holofernes, ganarme su confianza (y aquí es donde se acuñaba la cruz de mi misión) y, una vez ganada, acabar con su vida, sellando con su silencio algo que sólo él y yo sabríamos: lo acontecido en la intimidad de sus aposentos. Nadie pondría en duda, después, mi pureza y honestidad. Se podría sospechar, pero no interesaría (a nadie) fundar la victoria sobre los babilonios en otra mano que en la de Dios por medio de una virtuosa herramienta. No, los míos creerían a pies juntillas lo que yo les dijera. La cabeza de Holofernes sería mi mejor garantía e incuestionable aval. El Libro recogería esta historia, silenciando cualquier suspicacia, cargando las tintas en mi honestidad e integridad (cierta, por otra parte, hasta esa noche) y limando cualquier aspereza.

Mandé a mi fiel sirvienta que me preparara el baño, pero precisándola que esta vez lo hiciera como antes, cuando aún no estaba sometida a los rigores del ascetismo, es decir, antes de enviudar. Vertió, pues, en el agua las más olorosas esencias de ámbar y nardos. Tras el baño cubrió mi hermoso y fragante cuerpo con sutiles aceites de olor embriagador. Me vestí con ricas sedas de vestidos ya olvidados que rescaté de baúles sellados, y con la leal Abra partí en busca de mi destino y mi gloria.

Los babilonios me condujeron a la tienda de su general con todo el respeto que mi noble imagen les infundía. Cuando le tuve delante pude comprobar lo acertado de su fama, incluso que ésta no le hacía el suficiente honor. Era, Holofernes, un hombre ya maduro pero aún lozano, de aspecto noble y elegante, alto sin serlo en exceso para acomplejar, muy apuesto a pesar de su barba cuidada. Su mirada era penetrante y su boca carnosa, en general sus facciones, como cinceladas a buril, le daban el aspecto estatuario de una obra esculpida en fino mármol.

Primero se sorprendió al verme (noté un leve gesto de asombro en su mirada), después se acercó y se rindió a mis pies (es un decir, pero de otro modo no puedo expresar mejor aquella galantería que demostró desde ese mismo instante). Emplee la mentira, como es obvio, para dar razón de mi presencia allí: mi acatamiento a la autoridad del todopoderoso Nabucodonosor en contra de la estrechez de miras de mis gobernantes. El general me creyó --o quiso creerme. En dos días me le había ganado; yo también pude comprobar la atracción que poseía aquel bello ejemplar del sexo masculino. Lástima que fuese babilonio, y se diesen tan adversas circunstancias. Tampoco negaré que no vacilara mi ánimo en algún momento, pero la recia disciplina de estos años de austeridad auto-impuesta me sirvieron de gran ayuda: pude someterme a mí misma y a mi debilidad mendicante de amor. Seguí con el plan. Al tercer día decidí ejecutar mi doble anhelo.

Como en las dos noches anteriores acudí a la tienda de Holofernes a celebrar una fastuosa y animada cena en la que no faltaba ni la música ni el baile, ejecutado por ágiles y núbiles muchachas y muchachos. Holofernes, para entonces, ya había relajado la guardia con respecto a mí (si es que alguna vez albergó desconfianza). Aprovechándolo, en esta ocasión, en vez de regresar a mi tienda tras los fastos me quedé con el enamorado guerrero. Éste no veía el modo de contener su júbilo. Bebió, claro que bebió. En esas ocasiones se bebía, y mucho, pero en ésta no más que en otras ocasiones. Para la historia el vino fue su perdición, pues, como se consigna en el Libro, fue el exceso de bebida lo que le sumiría en un profundo sopor que yo aprovecharía para cortarle el cuello de dos tajos. La realidad fue bien otra.

Holofernes, viendo que deseaba quedarme con él, despachó a todos de la tienda ceremonial y la selló a cal y canto. Nos quedamos solos. Enervados por el vino y el baile y excitados por el deseo no tardamos en dar rienda suelta a nuestra excitación. Dios me lo debía, y Dios me lo pagó, ¡Oh, cielos, vaya que me lo pagó, y con creces! Puedo asegurar que fue muy generoso en el pago de su deuda. El gozo con que mi cuerpo y mi alma se vieron recompensados aquellas horas bien pudieran valer todos mis ayunos. ¡Cómo no había de caer rendido aquel semental! Seis asaltos realizó a mi fortaleza, a cual más intrépido y audaz, a cual más decidido, a cual más gozoso, tomándola desde todos los ángulos con oleadas de acometidas vigorosas y sostenidas... Imposible resistir. Por seis veces rendí la plaza sumida en súplicas y placenteros lamentos que aquel formidable enemigo ahogaba con sus estentóreos rugidos de extática victoria. Su lujuriosa pericia al servicio de su ansia insaciable y mi sensibilidad agudizada por la forzada abstinencia formaron una perfecta alianza: a cada caricia, a cada movimiento, a cada evolución suya mi cuerpo respondía con tal intensidad que a él lo excitaba aún más, no viendo ninguno de los dos el momento de alcanzar un zenit tal que no fuese inmediatamente superado por otro. Cuál pueda ser el umbral de extremo goce del ser humano lo ignoro, pero aquella noche comprobé que, en lo sensual, no hay nada imposible. Aquel imponente coloso poseía la naturaleza del león, no la de hombre. ¿Cómo no iba a quedar desfallecido tras el sobrehumano esfuerzo al que sometió a su cuerpo, más propio, no ya de león --me desdigo-- sino de Príapo?. Yo, aunque temblando, beneficiándome de mi condición de mujer --en esto más fuerte que la del hombre-- pude ponerme en pie y concluir mi labor. Con un dolor, no obstante, infinito en mis agradecidas entrañas, desenvainé la afilada cimitarra de mi desvanecido amante y, aún borracha de placer, le asesté los dos golpes fatales; con ellos aseguraba su silencio y mi gloria... --Aquí Judit detuvo su relato. Algo parecido a un llanto se debatía por hacerse expresivo. Salomé, como antes hiciera Judit con ella, le tomó la mano y se la apretó con fuerza. Judit, entonces, sollozó.

(Continuará)

-o-

GALERÍA

La Iconografía dedicada a Salomé y Judit se repartirá en los cuatro posts de que consta esta propuesta. Dado el ingente caudal de representaciones que estas dos figuras han sugerido a la imaginación de los pintores a través de las épocas (la mayor parte de las cuales recogidas aquí), y atendiendo al carácter de la exposición del relato --de "encuentro", y por tanto de imbricación en el tiempo de ambos personajes--, los catálogos de imágenes, en cada post, incluirán una sección dedicada a Salomé y otra a Judit, distribuyéndose así los fondos recopilados (más de trescientas obras, en total; siendo las dedicadas a la justiciera y valerosa israelita --Judit--, el doble que las recabadas sobre la princesa idumea amante de danzas y aviesas seducciones --Salomé). Como siempre, la secuencia seguirá un orden cronológico por su interés didáctico, capaz de aportar una perspectiva, ya progresiva, ya diacrónica, del hecho artístico y la relación de cada época con sus estilos propios (tratamiento del personaje en atención a las referencias sociales, éticas y estéticas de cada momento). Otro motivo para ir alternando las obras realizadas sobre un tema y el otro es que, además, se podrá hacer un seguimiento comparativo del diferente enfoque que en cada momento histórico se da a Salomé y a Judit (interés que viene acrecentado por tan diferente naturaleza ética de las dos mujeres, casi antagónicas. Aunque en el texto esto último quizá se vea cuestionado).

.

SALOMÉ vs JUDIT

(3)

.

SALOMÉ (3)

(s XIX)

.

Salome con Herodiade portan la cabeza del Bautista en una bandeja de plata (1843) - Paul Delaroche

.

.

Salome con Herodiade portan la cabeza del Bautista en una bandeja de plata (1843) - Paul Delaroche

.

Pierre Bonnaud (1865)

.

Salome (1870) - Henri Regnault

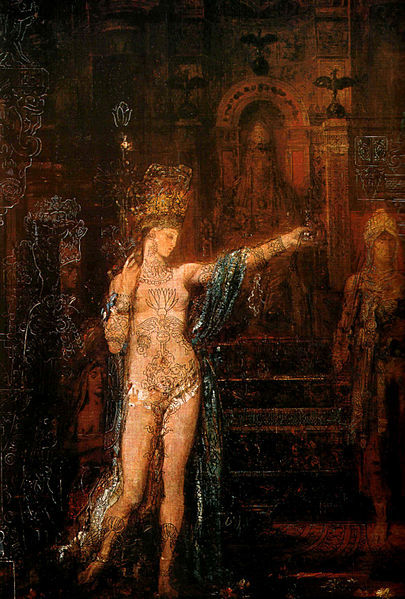

Salome (1871) - Gustave Moreau.

.

Francisco Masriera y Manovens 1888

.

Léon Herbo (1889)

Odilon Redon (1893)

.

Odilon Redon (1910)

.

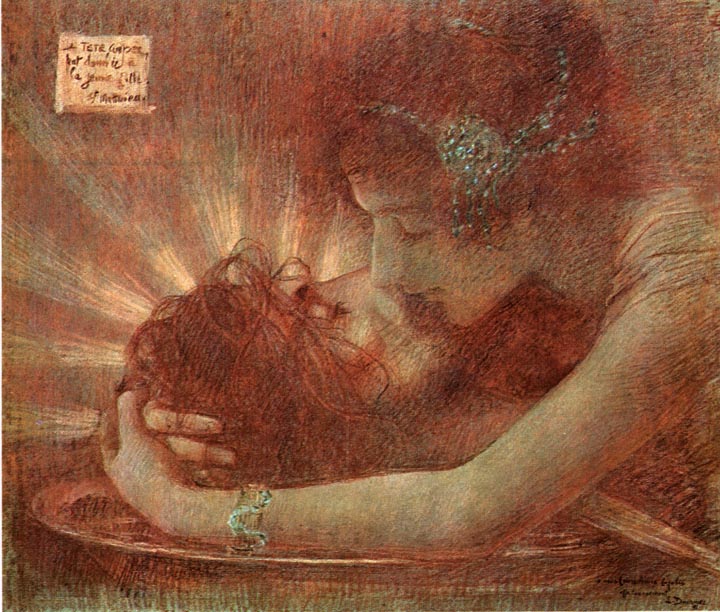

Salome besando la cabeza del Bautista (1896) - Lucien Lévy Dhurmer

.

Salome (1897) - Alphonse Mucha

Salome II (1900) - Lovis Corinth

.

Gertrud Eysold as Salome (1900) - Lovis Coritnh

.

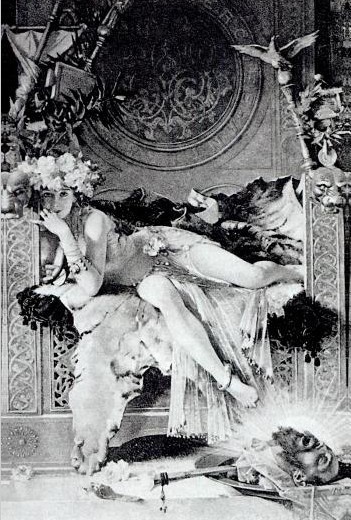

Salome (le gôut pour la sang) (1904) - Gustave Adolphe Mossa

.

Salome (1914)- Gaston Bussière

.

Danse aux Sept Voiles (Danseuse) - Gaston Bussière (1862-1929)

.

La Danse de Salome - Gaston Bussière (1862-1929)

.

.

Danse aux Sept Voiles (Danseuse) - Gaston Bussière (1862-1929)

.

La Danse de Salome - Gaston Bussière (1862-1929)

.

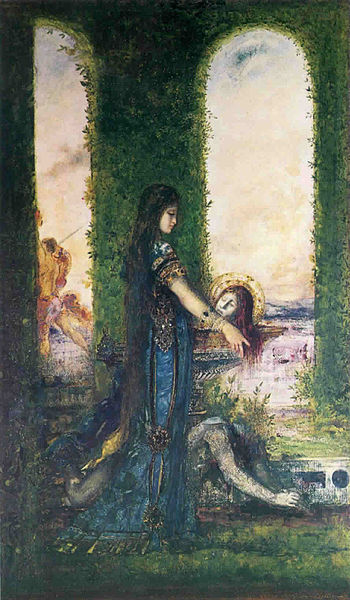

JUDIT (3)

(s XVII - s XVIII)

(s XVII - s XVIII)

Judith with the Head of Holofernes (1616) - Peter Paul Rubens

.

Judith and Holofernes (1620-33) - Bartolomeo Salvestrini

.

Judith in the tent of Holofernes (1622) - Johann Liss

.

Judith with the Head of Holofernes (1625) - Peter Paul Rubens

.

Judith with the Head of Holofernes (1626) - Valentin de Boulogne

.

Judith (1625-28) - Valentin de Boulogne

.

Judith bringing the Head of Holofernes to Bethulia (1630) - Pietro dela Vecchia

.

Judith with the Head of Holofernes (1630-35) - Francesco del Cairo

.

Judith with the Head of Holofernes (1630-35) - Massimo Stanzione

.

Judith and Holofernes (1636) - Francesco Furini

.

Judith with the Head of Holofernes - Simon Vouet (1590-1649)

.

Judith with the Head of Holofernes - Simon Vouet (1590-1649)

.

Judith with the Head of Holofernes - Simon Vouet (1590-1649)

.

Judith cortando la cabeza a Holofernes (1640) - Trophime Bigot

.

Judith and the Servant with the Head of Holofernes (1646) - Cecco Bravo

.

Judith beheanding the Head of Holofernes (1648-54) - Francesco del Cairo

.

Judith with the Head of Holofernes (1653-54) - Mattia Preti

.

Judith with the Head of Holoferenes (1660) - Mattia Preti

.

Judith showing the Head of Holofernes to ythe Betulians (s XVII) - Mattia Preti

.

Judit with the Head of Holofernes (1658) - Elisabetta Sirani

.

Judit with the Head of Holofernes (1660) - Elisabetta Sirani

.

Judith and Holofernes (1659) - Jan de Bray

.

Judith (1676) - Eglon van den Neer

.

Judith beheading Holofernes (1680) - Nicola Vaccaro

.

Judith and Holofernes (s XVII) - Gregorio Lazzarini

.

The Triumph de Judith (1702-03) - Luca Giordano

.

Judith Shows the Head of Holofernes to the Jewis People (1702-07) - Matthäus Guenther

.

Triumph of Judith (fresco) (1703-04) - Luca Giordano

.

The Triumph of Judith (1704-08) - Francesco Solimena

.

The Triumph of Judith (1728) - Francesco Solimena

.

Judith with the Head of Holofernes (1726) - Phillip van Dijk

.

Judith and Holofernes (1730) - Giulia Lama

.

Judith and Holofernes (1746) - Giovanni Battista Piazzetta

.

Judith holds the Head of Holofernes (1760) - Gaspare Traversi

.

Otras Judit

.

Unknow (c 1600) - Giacomo Cavedonni (1608) - Cavaliere Giovanni Baglione (1608)

.

%2C+Judith.jpg)

Eustache le Sueur (1616) - Vitginia da Vezzo (1624) - Felice Ficherelli (1665)

.

Coccapanni Sigismondo (1610-40) - Leonello Spada (1600) - David Teniers The Younger (1650)

.

Antoine Coypel (1681-1720) - Francesco Guarino (1651) - Unknow, Italian School (sXVIII) - Carlo Maratta

.

Gian Josefo dal Sole (1697) - Guido Cagnacci (1650) - Atribued to Francesco del Cairo (¿?)

.

-o-o-

Unknow (c 1600) - Giacomo Cavedonni (1608) - Cavaliere Giovanni Baglione (1608)

.

%2C+Judith.jpg)

Eustache le Sueur (1616) - Vitginia da Vezzo (1624) - Felice Ficherelli (1665)

.

Coccapanni Sigismondo (1610-40) - Leonello Spada (1600) - David Teniers The Younger (1650)

.

Antoine Coypel (1681-1720) - Francesco Guarino (1651) - Unknow, Italian School (sXVIII) - Carlo Maratta

.

Gian Josefo dal Sole (1697) - Guido Cagnacci (1650) - Atribued to Francesco del Cairo (¿?)

.

-o-o-

APÉNDICE MUSICAL

-o-o-o-

++Judith+with+the+Head+of+Holofernes.jpg)