Amor, ch’a nullo amato amar perdona...

Inferno, Canto V (v. 103)

Divina Comedia. Dante Alighieri

IV

En un primer momento no reparé en su expectación ante todo cuanto veía. Cualquier detalle llamaba su atención: los edificios, los escaparates, las calzadas, los vehículos... sobre todo, los vehículos: los veía aproximarse y se los quedaba mirando mientras se alejaban. Sus grandes ojos verdes se agrandaban por momentos intentando registrar todo el ajetreo de aquella gran ciudad, en otro tiempo imperial.

Yo tenía por costumbre hacer mi visita al Musée Rodin a media mañana (a esa hora, en un día laborable, estaba asegurada la tranquilidad, salvo por la ocasional afluencia de grupos de estudiantes o de jubilados), al que dedicaba una hora exacta, tras la cual salía a pasear --si la lluvia no lo impedía-- por el Bulevard des Invalides hasta la Explanade, donde solía sentarme hasta la hora del almuerzo. Juntos realizamos el mismo itinerario (todo se le volvía a Francesca un cautivado mirar a todos lados, como si nunca hubiera visto aquellas calles. Es más, daba la impresión de proceder de otro mundo, de otro tiempo, de surgir de un sueño que la hubiera mantenido durante siglos sin contacto con la realidad. No sabía yo, en ese momento, lo cerca que ésa mi primera impresión se hallaba de la verdad).

Yo tenía por costumbre hacer mi visita al Musée Rodin a media mañana (a esa hora, en un día laborable, estaba asegurada la tranquilidad, salvo por la ocasional afluencia de grupos de estudiantes o de jubilados), al que dedicaba una hora exacta, tras la cual salía a pasear --si la lluvia no lo impedía-- por el Bulevard des Invalides hasta la Explanade, donde solía sentarme hasta la hora del almuerzo. Juntos realizamos el mismo itinerario (todo se le volvía a Francesca un cautivado mirar a todos lados, como si nunca hubiera visto aquellas calles. Es más, daba la impresión de proceder de otro mundo, de otro tiempo, de surgir de un sueño que la hubiera mantenido durante siglos sin contacto con la realidad. No sabía yo, en ese momento, lo cerca que ésa mi primera impresión se hallaba de la verdad).

--Por cierto, ¿su nombre es...? --inquirí, al darme cuenta de que aún no nos habíamos presentado --ella, sin detener su marcha, dijo,

--Francesca, ¿Qué casualidad, verdad? --no había el menor atisbo de ironía en sus palabras.

--Bueno, según se mire. Francesca es un nombre común; si bien, teniendo en cuenta dónde nos encontramos, más habitual hubiera sido su gentilicio galo: Françoise. Pero si diera la casualidad (otra más, añadida) que fuera usted italiana, lo habitual cedería su sitio a lo lógico. ¿Es así? ¿Es usted italiana?

--Realmente perspicaz. No podría ser de otra manera, dado su... proceder. Efectivamente, soy italiana.

--Y por lo que aprecio... quiero decir que, dado el interés con que observa todo cuanto ve, es la primera vez que visita París, ¿no? ¿Viaje de placer, quizá?, ¿o de trabajo?

--No, no es la primera vez que vengo a París, pero sí la primera que salgo,... que paseo por sus calles, quiero decir. Y, digamos que estoy aquí como pudiera estar en otro sitio. Ni por placer, ni por trabajo; más bien por obligación, aunque sea una obligación un tanto peculiar. Lo que sí estoy haciendo por placer es estar con usted en este momento, pasear, salir, sumergirme en esta vida... tan acelerada que veo a mi alrededor.

--No entiendo. No llego a comprender el alcance de sus palabras --repuse, algo perplejo y bastante confundido.

--No es preciso que me entienda, ahora, ya llegará el momento en que se le hará la luz de golpe; entonces, acaso quedará deslumbrado... ja, ja, ja --otra vez aquella risa sonando con la frescura y franqueza de una risa recién nacida, o... largamente postergada.

Nos dirigimos a almorzar. Por esta vez rompería mi costumbre de acudir a uno de esos bistrós donde obsequian al cliente con un suficiente y rico plat du jour, regado con una copa de uno de esos Loire noirs simplemente aceptables. A ella le pareció bien cualquier opción, así es que nos encaminamos a un coqueto y discreto restaurant cercano, que curiosamente tenía por nombre Les Gibelins, regentado por una amable familia de origen italiano que yo ya conocía bien. Su cocina era de mercado, honesta y de calidad, a precios moderados; y el vino de la casa, un Cotes du Rhône appellation générique, sin ser extraordinario, superaba ampliamente el Loire de los bistrós.

La verdad es que Francesca parecía encantada y divertida.

Fue ya en el restaurant cuando reparé en él. Un hombre de unos treinta y tantos años, pero con aspecto de ser mayor; a ello contribuían un gesto grave y una mirada que se mostraba triste; poseía, además, la apostura estatuaria de una obra de Bernini. Entró detrás de nosotros en el comedor, y ahí me di cuenta de que ya lo había visto anteriormente: en el museo y en l'Explanade des Invalides. No podría jurar que nos estuviese siguiendo, pero tampoco podría negarlo categóricamente. De todas formas, su discrección hizo que lo obviara para centrarme en la conversación con mi recién conocida amiga.

--¿Y bien? Veamos qué tiene que decirme de esa Francesca y ese Paolo representados en Le Baiser de Rodin.

Ella, que de vez en vez echaba una mirada de soslayo al hombre estatuariamente apuesto, me miró, se quedó un instante pensativa (como si pusiera orden en su discurso) y comenzó a relatar una historia de la historia.

Me habló de la segunda mitad de aquel convulso siglo XIII (llamado de "los turcos" por el pulso que mantuviera la cruz con la media luna, sustanciada por seis fracasadas cruzadas a Tierra Santa), de cómo en la Romagna, región noreste de la península itálica, se seguía dirimiendo con especial virulencia el Poder Universal entre los partidarios del Poder Terrenal (es decir: afectos al Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico), llamados Gibelinos, y los partidarios del poder de Dios en la Tierra (es decir: el Pontificado), denominados Güelfos. Que, a resultas de estas disputas las, alianzas, iban y venían según los intereses del momento. Y que estas alianzas se establecían en base a la concentración del poder militar y económico, por un lado; y mediante el establecimiento de lazos familiares, consistentes, preferentemente, en matrimonios concertados entre poderosas familias, donde el amor poco tenía que ver, por otro. A posteriori, con mucha suerte, algo parecido a un amigable cariño podría surgir; pero lo habitual es que matrimonio y alianza fueran una cosa, y placer otra bien distinta, comiendo ambos intereses en mesas separadas. Con ello me quería decir que los amantes fuera del matrimonio estaban a la orden del día, pero siempre con absoluta discreción, ya que el adulterio revelado o reconocido era cuestión de interdicto, y penado con la muerte. --¡Menuda hipocresía!-- me dijo; pero era así como funcionaban las cosas en aquel tiempo.

Después me relató el caso concreto de Francesca da Polenta y Giovanni Malatesta, apodado Gianciotto debido a su renqueante y contrahecha figura (y al nombrar a aquel hombre noté un atisbo de repugnancia en su cara), quienes se casarían por poderes para establecer una alianza entre las Signorías de Rávena y Rímini, con objeto de adscribir la Romagna a la facción Güelfa. Y me habló de Paolo Malatesta (y al pronunciar Paolo, lo hizo con una voz plena de ternura, casi acariciando el nombre con la lengua, al tiempo que sus ojos volaron como golondrinas hacia aquel apuesto desconocido de gesto grave que parecía vigilarnos a distancia), hermano menor de Giovanni, quien sería el encargado de llegarse hasta Francesca con la embajada del desposorio, y a quien ella confundiera, en un primer momento, con el esposo concertado, y de quien se enamoraría al instante de conocerlo.

--Y por lo que aprecio... quiero decir que, dado el interés con que observa todo cuanto ve, es la primera vez que visita París, ¿no? ¿Viaje de placer, quizá?, ¿o de trabajo?

--No, no es la primera vez que vengo a París, pero sí la primera que salgo,... que paseo por sus calles, quiero decir. Y, digamos que estoy aquí como pudiera estar en otro sitio. Ni por placer, ni por trabajo; más bien por obligación, aunque sea una obligación un tanto peculiar. Lo que sí estoy haciendo por placer es estar con usted en este momento, pasear, salir, sumergirme en esta vida... tan acelerada que veo a mi alrededor.

--No entiendo. No llego a comprender el alcance de sus palabras --repuse, algo perplejo y bastante confundido.

--No es preciso que me entienda, ahora, ya llegará el momento en que se le hará la luz de golpe; entonces, acaso quedará deslumbrado... ja, ja, ja --otra vez aquella risa sonando con la frescura y franqueza de una risa recién nacida, o... largamente postergada.

Nos dirigimos a almorzar. Por esta vez rompería mi costumbre de acudir a uno de esos bistrós donde obsequian al cliente con un suficiente y rico plat du jour, regado con una copa de uno de esos Loire noirs simplemente aceptables. A ella le pareció bien cualquier opción, así es que nos encaminamos a un coqueto y discreto restaurant cercano, que curiosamente tenía por nombre Les Gibelins, regentado por una amable familia de origen italiano que yo ya conocía bien. Su cocina era de mercado, honesta y de calidad, a precios moderados; y el vino de la casa, un Cotes du Rhône appellation générique, sin ser extraordinario, superaba ampliamente el Loire de los bistrós.

La verdad es que Francesca parecía encantada y divertida.

Fue ya en el restaurant cuando reparé en él. Un hombre de unos treinta y tantos años, pero con aspecto de ser mayor; a ello contribuían un gesto grave y una mirada que se mostraba triste; poseía, además, la apostura estatuaria de una obra de Bernini. Entró detrás de nosotros en el comedor, y ahí me di cuenta de que ya lo había visto anteriormente: en el museo y en l'Explanade des Invalides. No podría jurar que nos estuviese siguiendo, pero tampoco podría negarlo categóricamente. De todas formas, su discrección hizo que lo obviara para centrarme en la conversación con mi recién conocida amiga.

--¿Y bien? Veamos qué tiene que decirme de esa Francesca y ese Paolo representados en Le Baiser de Rodin.

Ella, que de vez en vez echaba una mirada de soslayo al hombre estatuariamente apuesto, me miró, se quedó un instante pensativa (como si pusiera orden en su discurso) y comenzó a relatar una historia de la historia.

Me habló de la segunda mitad de aquel convulso siglo XIII (llamado de "los turcos" por el pulso que mantuviera la cruz con la media luna, sustanciada por seis fracasadas cruzadas a Tierra Santa), de cómo en la Romagna, región noreste de la península itálica, se seguía dirimiendo con especial virulencia el Poder Universal entre los partidarios del Poder Terrenal (es decir: afectos al Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico), llamados Gibelinos, y los partidarios del poder de Dios en la Tierra (es decir: el Pontificado), denominados Güelfos. Que, a resultas de estas disputas las, alianzas, iban y venían según los intereses del momento. Y que estas alianzas se establecían en base a la concentración del poder militar y económico, por un lado; y mediante el establecimiento de lazos familiares, consistentes, preferentemente, en matrimonios concertados entre poderosas familias, donde el amor poco tenía que ver, por otro. A posteriori, con mucha suerte, algo parecido a un amigable cariño podría surgir; pero lo habitual es que matrimonio y alianza fueran una cosa, y placer otra bien distinta, comiendo ambos intereses en mesas separadas. Con ello me quería decir que los amantes fuera del matrimonio estaban a la orden del día, pero siempre con absoluta discreción, ya que el adulterio revelado o reconocido era cuestión de interdicto, y penado con la muerte. --¡Menuda hipocresía!-- me dijo; pero era así como funcionaban las cosas en aquel tiempo.

Después me relató el caso concreto de Francesca da Polenta y Giovanni Malatesta, apodado Gianciotto debido a su renqueante y contrahecha figura (y al nombrar a aquel hombre noté un atisbo de repugnancia en su cara), quienes se casarían por poderes para establecer una alianza entre las Signorías de Rávena y Rímini, con objeto de adscribir la Romagna a la facción Güelfa. Y me habló de Paolo Malatesta (y al pronunciar Paolo, lo hizo con una voz plena de ternura, casi acariciando el nombre con la lengua, al tiempo que sus ojos volaron como golondrinas hacia aquel apuesto desconocido de gesto grave que parecía vigilarnos a distancia), hermano menor de Giovanni, quien sería el encargado de llegarse hasta Francesca con la embajada del desposorio, y a quien ella confundiera, en un primer momento, con el esposo concertado, y de quien se enamoraría al instante de conocerlo.

V

Paolo

Se dice que soy un hombre de suerte. Las mismas habladurías sustentan tal aserto en los dones con que la Providencia me ha provisto: la apostura, la gallardía, el donaire,... todas ellas cualidades que, ornando lo físico, se hallan en perfecta y feliz comunión con un carácter afable, extrovertido y --dicen-- cautivador. Yo me río de estos bienintencionados. ¿Qué puedo hacer, sino ser el que soy? La vanagloria no ha prendido en mi alma, y contesto a los aduladores con la misma sonrisa que a mis detractores --que los tengo--. El colmo de mi asombro llegó cuando me enteré de que se me adjudica el frívolo sobrenombre de El Bello; frivolidad que vese subrayada por el hecho de que, según parece, tal título no ha sido concedido por el estamento femenino sino por correveidiles de mi mismo sexo. No sé qué parte habrá en ello de sorna y qué parte de envidia, pero lo cierto es que no tengo ninguna dificultad para ganarme el corazón de las gentes.

A pesar de mi extroversión y ausencia de timidez, cuando se me aplica el calificativo de El Bello, no dejo de sentir un leve ardor en las mejillas, pues considero tal término más apropiado para una mujer que para un hombre. Aunque, la verdad, ya me he habituado, y la incomodidad que antes me producía, la costumbre se ha encargado de diluirla por el pertinaz uso, que, como todos sabemos, acaba por restar fuerza a las palabras, desgastando sus aristas y ahormando los significados.

Reconozco que me siento afortunado con los dones que el cielo me ha otorgado. Máxime --aunque me duela reconocerlo-- cuando estoy junto a mi hermano Giovanni. Pero esto es engañoso: él, quizá en compensación, posee una más aguda inteligencia, más astucia y don de mando, más determinación que yo (hay quien dice que también más crueldad, pero eso no es cierto; simplemente se protege por anticipado de aquellos que pueden herirlo o, sobre todo, intentan cuestionar los intereses de la familia: como primogénito es su deber; y yo, por ello, lo admiro). Duda poco, y cuando lo hace, nadie lo percibe; duda en privado. Sabe lo que hay que hacer y lo hace. Y en las pocas ocasiones que puede considerarse haber errado, es capaz de revocar el yerro en ventaja. Ya lo he dicho: lo admiro, y lo quiero como hermano. Él lo sabe, y por ello no es extraño que me haya encargado una delicada misión. Una misión que compete a los intereses de los Malatesta, pero también a su interés personal.

Entre él y nuestro padre (Malatesta da Verucchio) han decidido una alianza estratégica con el Signore di Ravena, para combatir a los clanes gibelinos Montefeltro y Traversari, y hacerse así con el control de la Romagna. Una alianza que reportará a Giovanni, además, una satisfacción menos política..., pues será establecida mediante su matrimonio con la bella Francesca da Polenta (según dicen, pues no la conozco aún, la doncella más encantadora de toda la ciudad). Yo, me alegro de ello (creo haber hecho constar ya mi cariño fraternal hacia él), y cumpliré la misión con toda la lealtad y la alegría que me produce ver a mi hermano casado con tan hermosa mujer.

Mañana mismo partiré hacia Ravena con un espléndido séquito y los regalos nupciales; la embajada --no lo dudo ni por un instante-- ha de tener éxito, y debo de transmitir a la bella Francesca la idoneidad de su casamiento. Solo una pequeña sombra se cierne en tan esplendorosa ocasión: dada la deformidad física que padece mi pobre hermano (al fin y al cabo mera apariencia que no debería ser determinante para el éxito del enlace), se ha decidido actuar con cautela; lo que quiere decir que en realidad mi misión es, a la vez, la de un embajador y la de... una especie de señuelo. Una pequeña estratagema sin más malicia que procurar una buena predisposición inicial, y evitar un prejuicio. Estoy seguro que Francesca --cuando lo conozca-- sabrá disculpar esta leggerezza, y el inocente y necesario inganno.

A pesar de mi extroversión y ausencia de timidez, cuando se me aplica el calificativo de El Bello, no dejo de sentir un leve ardor en las mejillas, pues considero tal término más apropiado para una mujer que para un hombre. Aunque, la verdad, ya me he habituado, y la incomodidad que antes me producía, la costumbre se ha encargado de diluirla por el pertinaz uso, que, como todos sabemos, acaba por restar fuerza a las palabras, desgastando sus aristas y ahormando los significados.

Reconozco que me siento afortunado con los dones que el cielo me ha otorgado. Máxime --aunque me duela reconocerlo-- cuando estoy junto a mi hermano Giovanni. Pero esto es engañoso: él, quizá en compensación, posee una más aguda inteligencia, más astucia y don de mando, más determinación que yo (hay quien dice que también más crueldad, pero eso no es cierto; simplemente se protege por anticipado de aquellos que pueden herirlo o, sobre todo, intentan cuestionar los intereses de la familia: como primogénito es su deber; y yo, por ello, lo admiro). Duda poco, y cuando lo hace, nadie lo percibe; duda en privado. Sabe lo que hay que hacer y lo hace. Y en las pocas ocasiones que puede considerarse haber errado, es capaz de revocar el yerro en ventaja. Ya lo he dicho: lo admiro, y lo quiero como hermano. Él lo sabe, y por ello no es extraño que me haya encargado una delicada misión. Una misión que compete a los intereses de los Malatesta, pero también a su interés personal.

Entre él y nuestro padre (Malatesta da Verucchio) han decidido una alianza estratégica con el Signore di Ravena, para combatir a los clanes gibelinos Montefeltro y Traversari, y hacerse así con el control de la Romagna. Una alianza que reportará a Giovanni, además, una satisfacción menos política..., pues será establecida mediante su matrimonio con la bella Francesca da Polenta (según dicen, pues no la conozco aún, la doncella más encantadora de toda la ciudad). Yo, me alegro de ello (creo haber hecho constar ya mi cariño fraternal hacia él), y cumpliré la misión con toda la lealtad y la alegría que me produce ver a mi hermano casado con tan hermosa mujer.

Mañana mismo partiré hacia Ravena con un espléndido séquito y los regalos nupciales; la embajada --no lo dudo ni por un instante-- ha de tener éxito, y debo de transmitir a la bella Francesca la idoneidad de su casamiento. Solo una pequeña sombra se cierne en tan esplendorosa ocasión: dada la deformidad física que padece mi pobre hermano (al fin y al cabo mera apariencia que no debería ser determinante para el éxito del enlace), se ha decidido actuar con cautela; lo que quiere decir que en realidad mi misión es, a la vez, la de un embajador y la de... una especie de señuelo. Una pequeña estratagema sin más malicia que procurar una buena predisposición inicial, y evitar un prejuicio. Estoy seguro que Francesca --cuando lo conozca-- sabrá disculpar esta leggerezza, y el inocente y necesario inganno.

¿Cómo expresar lo que siento? Después de haberla visto, después de haber compartido con ella espacios donde las miradas revoloteaban de ojo a ojo llevando en sus alas prendidas emociones, donde las palabras surcaban el aire como saetas portando en sus aguzadas puntas sentidos escondidos, donde los desapercibidos e inconscientes gestos tendían al roce y al diálogo subliminal, ¿cómo puedo soportar saber que no será mía, que será tierna corderilla por mí conducida a las fauces del lobo? No obstante, a pesar de este dolor profundo que hiende mi pecho, mi lealtad a mi hermano, a la familia, está por encima de mis sentimientos; debo sujetar las riendas de este caballo desbocado que se gusta en atormentar con los cascos del deseo mis entrañas...

Por supuesto, no es la primera mujer a la que veo, con la que estoy. Por qué no decirlo: he tenido la fortuna de gozar las mieles del amor gratuito, ése que se entrega por placer, y en no pocas ocasiones. Debe de ser una de las prerrogativas --y consecuencias-- de ese rumor que me tacha de Bello. Mujeres hermosas no me han faltado para enseñarme, desde muy tierna edad, los placeres emboscados en los cuerpos esperando ser revelados: bien se cobraban en especies las enseñanzas que, gozosas y de buen grado, me prodigaron, a juzgar por el satisfecho abandono y la lúbrica relajación en que sus cuerpos quedaban tras las frenéticas y épicas cabalgadas con que montaban --o se dejaban montar por-- mi floreciente, audaz e insaciable anatomía adolescente. Por lo tanto no soy un bisoño. No uno de esos ingenuos mozalbetes vírgenes que al menor olor a fresco rocío se le ponen los ojos en blanco...

Y sin embargo, con ella... con Francesca, me ha ocurrido algo nuevo. Algo que no había experimentado en mis treinta años anteriores. Todo había sucedido siempre de manera tan natural, tan... física, que el amor, el amor romántico (tal y como aparece tantas veces en el Novellino: en esas historias de juglares, damas y dragones) nunca prendió en mí: nunca tuve necesidad de él, nunca necesité el embriagante licor de la fantasía. Mi vida, hasta conocerla a ella, fue un continuo disfrutar de los frutos de un edén que se me ofrecía sin yo pedirlo. Mas ha sido conocer a Francesca y saber, de súbito, qué cosa era el infierno y qué cosa el cielo; cuál fútiles los placeres gozados hasta entonces, y cuál sublimes los que se me insinuaban. Pero soy un leal caballero, un hermano de mi hermano, un honorable Malatesta, y he de masticar mi frustración (¡por primera vez en mi vida!), y tragarla y digerirla. ¡Oh, dioses, qué crueles sois! ¡Tanta dicha hasta aquí, tanta suerte, tanto placer, no era sino para hacerme más hiriente y despiada la desdicha que me teníais reservada!

Solo de pensar que mañana he de dejarla en brazos de otro, aunque sea mi hermano, me hace sufrir como nada en la vida anteriormente lo había hecho. Esa pureza inmaculada, esos dieciséis años vírgenes a las caricias, esa belleza hecha para verterse con delectación en la belleza... ¡Mancillada por la concupiscencia babosa de un deforme! (y que Dios me perdone, pero es lo que siento). No puedo... no sé si podré resistirlo, ni por cuánto tiempo (la familia, la heredad, la honra, ¿qué son al lado de la dicha que se abre ante nosotros como un inenarrable y sublime Paraíso rebosante de voluptuosa posibilidad?).

Mañana, Francesca, será suya; y yo, yo,... me retorceré de dolor desde ese corazón puro donde --si los ojos y mi propio corazón no me engañan--, irremediablemente, ya habito.

Por supuesto, no es la primera mujer a la que veo, con la que estoy. Por qué no decirlo: he tenido la fortuna de gozar las mieles del amor gratuito, ése que se entrega por placer, y en no pocas ocasiones. Debe de ser una de las prerrogativas --y consecuencias-- de ese rumor que me tacha de Bello. Mujeres hermosas no me han faltado para enseñarme, desde muy tierna edad, los placeres emboscados en los cuerpos esperando ser revelados: bien se cobraban en especies las enseñanzas que, gozosas y de buen grado, me prodigaron, a juzgar por el satisfecho abandono y la lúbrica relajación en que sus cuerpos quedaban tras las frenéticas y épicas cabalgadas con que montaban --o se dejaban montar por-- mi floreciente, audaz e insaciable anatomía adolescente. Por lo tanto no soy un bisoño. No uno de esos ingenuos mozalbetes vírgenes que al menor olor a fresco rocío se le ponen los ojos en blanco...

Y sin embargo, con ella... con Francesca, me ha ocurrido algo nuevo. Algo que no había experimentado en mis treinta años anteriores. Todo había sucedido siempre de manera tan natural, tan... física, que el amor, el amor romántico (tal y como aparece tantas veces en el Novellino: en esas historias de juglares, damas y dragones) nunca prendió en mí: nunca tuve necesidad de él, nunca necesité el embriagante licor de la fantasía. Mi vida, hasta conocerla a ella, fue un continuo disfrutar de los frutos de un edén que se me ofrecía sin yo pedirlo. Mas ha sido conocer a Francesca y saber, de súbito, qué cosa era el infierno y qué cosa el cielo; cuál fútiles los placeres gozados hasta entonces, y cuál sublimes los que se me insinuaban. Pero soy un leal caballero, un hermano de mi hermano, un honorable Malatesta, y he de masticar mi frustración (¡por primera vez en mi vida!), y tragarla y digerirla. ¡Oh, dioses, qué crueles sois! ¡Tanta dicha hasta aquí, tanta suerte, tanto placer, no era sino para hacerme más hiriente y despiada la desdicha que me teníais reservada!

Solo de pensar que mañana he de dejarla en brazos de otro, aunque sea mi hermano, me hace sufrir como nada en la vida anteriormente lo había hecho. Esa pureza inmaculada, esos dieciséis años vírgenes a las caricias, esa belleza hecha para verterse con delectación en la belleza... ¡Mancillada por la concupiscencia babosa de un deforme! (y que Dios me perdone, pero es lo que siento). No puedo... no sé si podré resistirlo, ni por cuánto tiempo (la familia, la heredad, la honra, ¿qué son al lado de la dicha que se abre ante nosotros como un inenarrable y sublime Paraíso rebosante de voluptuosa posibilidad?).

Mañana, Francesca, será suya; y yo, yo,... me retorceré de dolor desde ese corazón puro donde --si los ojos y mi propio corazón no me engañan--, irremediablemente, ya habito.

(continuará)

-o-

.

UT PICTURA POIESIS

UT PICTURA POIESIS

.

Inferno, V, 29

Dejan caer el libro, porque ya saben

que son las personas del libro.

(Lo serán de otro, el máximo,

pero eso qué puede importarles.)

Ahora son Paolo y Francesca,

no dos amigos que comparten

el sabor de una fábula.

Se miran con incrédula maravilla.

Las manos no se tocan.

Han descubierto el único tesoro;

han encontrado al otro.

No traicionan a Malatesta,

porque la traición requiere un tercero

y sólo existen ellos dos en el mundo.

Son Paolo y Francesca

y también la reina y su amante

y todos los amantes que han sido

desde aquel Adán y su Eva

en el pasto del Paraíso.

Un libro, un sueño les revela

que son formas de un sueño que fue soñado

en tierras de Bretaña.

Otro libro hará que los hombres,

sueños también, los sueñen.

Jorge Luis Borges, La cifra, 1981

.

-o-

.

Gaetano Previatti

.

Dante Gabrile Rosetti

.

Mose Bianchi

.

George Frederick Watts (1)

.

George Frederick Watts (2)

.

Gaetano Previatti

.

Gustave Doré

.

Francis Holl (grabado del original de Doré)

.

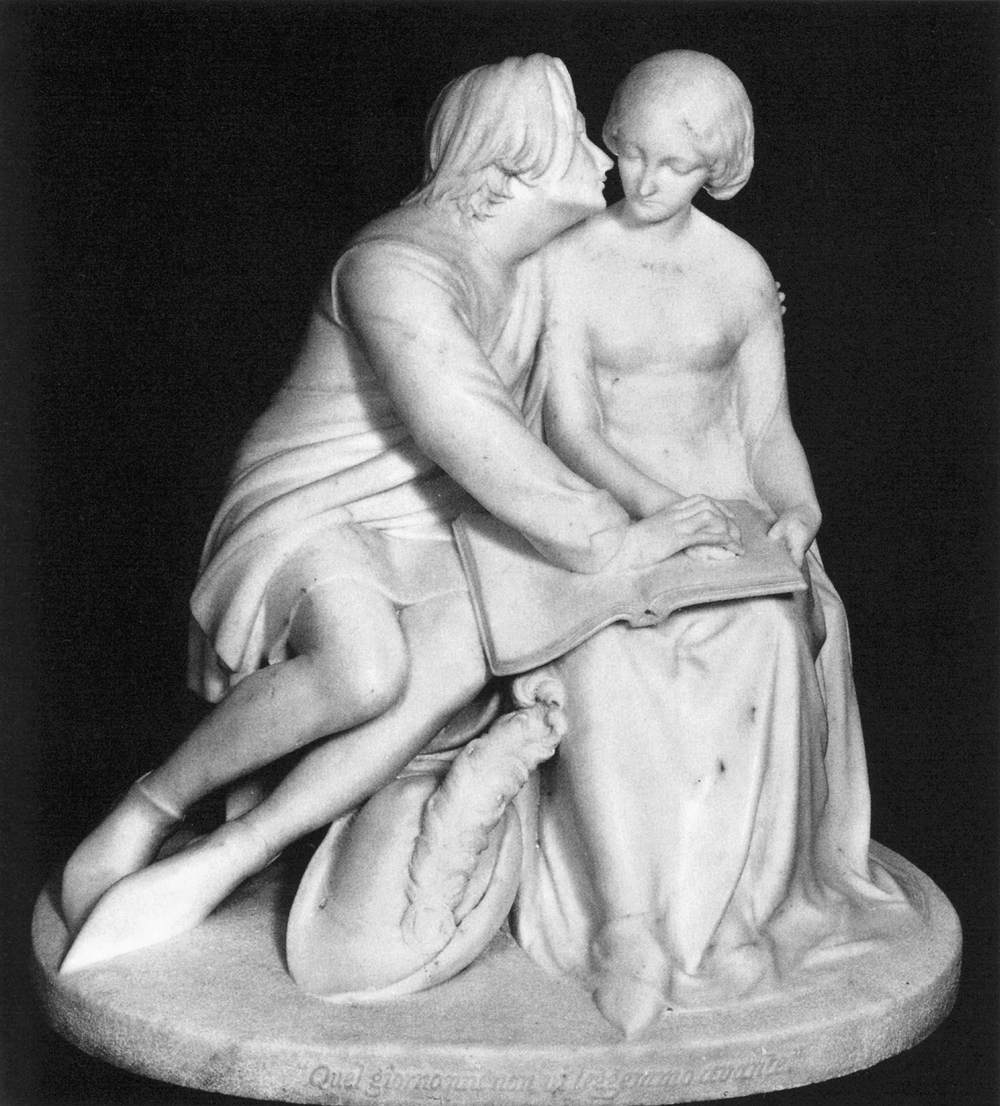

Alessandro Barbieri

.

.

.

-o-o-o-

Inferno, V, 29

Dejan caer el libro, porque ya saben

que son las personas del libro.

(Lo serán de otro, el máximo,

pero eso qué puede importarles.)

Ahora son Paolo y Francesca,

no dos amigos que comparten

el sabor de una fábula.

Se miran con incrédula maravilla.

Las manos no se tocan.

Han descubierto el único tesoro;

han encontrado al otro.

No traicionan a Malatesta,

porque la traición requiere un tercero

y sólo existen ellos dos en el mundo.

Son Paolo y Francesca

y también la reina y su amante

y todos los amantes que han sido

desde aquel Adán y su Eva

en el pasto del Paraíso.

Un libro, un sueño les revela

que son formas de un sueño que fue soñado

en tierras de Bretaña.

Otro libro hará que los hombres,

sueños también, los sueñen.

Jorge Luis Borges, La cifra, 1981

.

-o-

.

Gaetano Previatti

.

Dante Gabrile Rosetti

.

Mose Bianchi

.

George Frederick Watts (1)

.

George Frederick Watts (2)

.

Gaetano Previatti

.

Gustave Doré

.

Francis Holl (grabado del original de Doré)

.

Alessandro Barbieri

.

.

.

-o-o-o-