No me digas la verdad, miénteme, dime tu verdad,

esa que no puedes comunicarme sin traicionar

a las palabras, para que así pueda creerte.

De lo paradójico. Héctor Amado

ALÉTHEIA

(Un relato alegórico)

Algunos piensan que fuera ya su extraordinaria concepción quien marcara con la gravedad inapelable de una sentencia el que sería su destino. Concebido de modo oscuro y misterioso, la madre hubo de parirlo a escondidas, al abrigo de las inquisitivas y morbosas miradas de aquella sociedad bien pensante y religiosa a la que pertenecía. ¿Que por qué lo hizo? Por qué aquella bella joven --pues bella era--, educada en el recato y la observancia de las tradiciones, decidió un buen día quedarse embarazada, eso es algo que pertenece al abismo insondable de la insondable conciencia humana. Quizá sus lecturas en las largas y voluptuosas tardes de verano, y las ensoñaciones que éstas le provocaran (espíritu sensible y romántico, era propensa a devorar historias juglarescas medievales en las que Damas, Caballeros, Unicornios y Dragones proclamaban los más altos valores del Amor, la Lealtad, la Piedad y el Coraje), hicieron germinar en su mente una idea y en su corazón un sentimiento: ella sería madre de un caballero de la mejor especie: noble y leal, aguerrido y romántico. Ella, como la madre de Perceval, un día, tras traer al mundo a un ser excepcional, se iría a vivir al bosque, y allí, al amparo de las criaturas sin maldad, al abrigo de la maledicencia, lo educaría, hasta que estuviera dispuesto a afrontar su destino, un destino que sin duda le auguraba singular.(Un relato alegórico)

En un nivel más pragmático y cotidiano, se especuló mucho con la identidad del padre (incluso hubo quien, dada la intachable virtud y la proverbial ingenuidad de aquella muchacha, y haciendo gala de un celo en extremo piadoso --o irreverente--, adjudicara la paternidad a un origen divino). No se le conocía novio, nunca lo tuvo. Nunca se la vió en compañía de hombres. Por eso la conclusión más fácil e inmediata (y opuesta a la piadosa o irreverente anterior) era la que especulaba acerca de la complicidad necesaria de su confesor (lo que abundaría en el estigma que tendría durante toda su vida de ser concebido en y por el pecado). Bien es cierto que era éste un clérigo novicio, recién ordenado un par de años antes, los mismos que llevara en aquella comunidad rural, poco mayor que ella y no menos candoroso. Pero, a decir verdad, nunca dieron los jóvenes motivos que avalaran la descabellada teoría, por más plausible que pudiera resultar a un observador objetivo o anticlerical.

Otra teoría era la que relacionaba la enigmática fecundación con ciertas visitas al bosque que la muchacha solía realizar por las tardes durante el buen tiempo. Aquella pequeña comunidad, si piadosa en extremo también supersticiosa y dada a imaginar infiernos y cielos tal y como la imaginería románica sugiriera, barruntaba la impenetrable floresta poblada de aviesos seres innombrables, criaturas de los bosques semejantes a sátiros libidinosos que, se decía, se aparecían y perseguían a las incautas o desobedientes adolescentes que se adentraban, solas, en la espesura de sus sombras. Lo curioso es que ninguna adolescente, ya incauta o desobediente, picada por la curiosidad, viera nunca a tales seres: eran sus madres y abuelas quienes les prevenían sobre ello. Esta pagana posibilidad también avalaría y justificaría --al entender de aquellas sencillas y pacatas gentes bien pensantes-- el peculiar carácter desenfadado y atrevido de aquel hijo quizá engendrado por una criatura impía, y sin duda infernal, en el casto vientre de la virgen, sobre el mullido lecho verde de algún rincón oscuro en la profundidad del bosque.

Por fin, quien apuntara la paternidad a algún buhonero o vendedor ambulante que, amparándose en el anonimato y en la vergüenza de la infeliz víctima, una vez consumado su delito, y mancillada la inocencia, desapareciera sin dejar rastro. Esta opción, no obstante, era más producto de la falta de una explicación coherente que de una sospecha fundada, pero el ser humano es así: cuando no encuentra respuesta razonable a un hecho, escudriña entre lo menos razonable, incluso rebusca entre lo peregrino... y lo extraño es que a veces acierta.

El caso es que la muchacha tuvo a su hijo. Fue un varón (como pudo haber sido una hembra). Un niño sano y fuerte que no lloró al nacer (primer signo que diera pábulo a la leyenda que se iría fraguando después en torno a él). Antes al contrario, saludó sonriente a la comadrona, y su primera bocanada de aire fue producto de una carcajada. A partir de aquel día la sonrisa nunca abandonaría su rostro resplandeciente; incluso cuando dormía un gesto risueño se esbozaba como una máscara en la relajada y sonrosada carita.

Muy pronto empezó a dar señas de aquel rasgo peculiar: una tendencia natural y espontánea hacia la mentira; o, al menos, eso se consideraba. Menos su madre, su madre tenía su propia teoría, ella decía: "mi hijo no miente, es que él ve así el mundo: un festival de fantasía". A lo que se le contestaba con la resignación del que no desea contrariar a alguien cándido y de buen corazón. Pero lo cierto es que si se preguntaba al infante "¿dónde has estado?", cuando desaparecía desapercibidamente --lo que solía ocurrir con frecuencia--, se podía esperar la respuesta más descabellada: "es que... ha venido una mariposa y me he ido sobre ella a jugar entre las flores"; o bien: "he estado viajando con el viento que mueve las hojas de otoño"; o: "salí por la puerta invisible del hogar apagado al jardín donde siempre luce el sol". Contestaciones que, además de causar perplejidad ("es cosa de niños, y ya se sabe que la imaginación en los niños es muy poderosa"), creaban una cierta incomodidad en la familia (menos en su madre, quien sonreía maravillada y orgullosa ante la imaginación de su hijo).

Lo cierto es que el niño --o niña-- fue creciendo, y al hacerlo no solo no corregía esa tendencia a la fantasía y a transformar la realidad, sino que tan peculiar y fantástica inclinación fue acusándose cada vez más cuando aprendió a leer y comenzó a llenar su mente, además, con todos aquellos universos tan diferentes al real, y que parecían ser productos de la imaginación de seres a quienes concebía como semejantes, al menos, más semejantes que cuantos lo rodeaban (aún era demasiado tierno e ingenuo para entender que las historias que cuentan los libros casi nunca suceden necesariamente en la realidad, ni tan siquiera en la de los que las cuentan).

Como si aquellos universos literarios penetraran en su alma y allí germinaran abonados por su propio sustrato fantasioso, siempre tenía una historia increíble que contar ante el hecho más trivial. No parecía sino que captaba el mundo de forma diferente a lo común, a lo habitual y convencional, empleando las palabras con otro sentido distinto al que todos le daban. Su madre --siempre su madre: su intérprete e irreductible defensora-- decía que su hijo poseía la facultad de ver el significado escondido en las palabras, y era ese significado oculto el que empleaba en su fantástico mundo. Las malas lenguas, ante esta defensa a ultranza de lo que no era sino ya un clamor general de que aquel niño debía ser debidamente reconvenido y encauzado, sintiendo amenazadas las buenas costumbres e inamovibles y sagradas tradiciones que daban cohesión y seguridad a la vida en comunidad, empezaron a urdir una leyenda: era la madre quien le incitaba aquella rebeldía, quizá a instancias de un pacto con el diablo (de quien ya cada vez se dudaba menos la intervención en aquel engendro). El clima llegó a ser tan incómodo, el día a día tan desagradable, que, al final, cuando el niño ya viraba hacia la adolescencia, y con la excusa de buscarle un colegio para cursar los estudios de grado medio, su madre (y ángel de la guarda) cogió los ahorros de que disponía y decidió irse con él a la ciudad. Allí lo matricularía en una de esas instituciones de enseñanza afectas al krausismo, que propugnan un sistema pedagógico libre, crítico y laico, basado en el desarrollo armónico del individuo y su coherente integración tanto en la naturaleza, de la que procede, como en la comunidad, a la que se debe.

El niño --o la niña--, en aquel entorno librepensador, floreció aún más; pero, al no ser censurada sino estimulada su concepción individual de la realidad, este florecimiento se produjo de forma enteramente positiva, no reaccionaria ni rebelde, con lo que su alma no se vio lastrada por la incomprensión ni la frustración, recuperando, de esta forma, la sonrisa que había empezado a perder en la recelosa comunidad rural donde creció, ante la intolerancia y animadversión de sus convecinos.

El joven pronto daría muestras de un genio poco común para todo tipo de manifestación artística. Los mundos fantásticos que desde la más tierna infancia poblaron su alma brotaban de él con exuberancia en las más diversas formas: así en escritos, dibujos o pequeñas esculturas; incluso la música no escapaba a su interés, haciendo gala de un oído y una capacidad para la abstracción sonora solo equiparable a su talento matemático. En una palabra: desarrolló una capacidad multidisciplinar en el ámbito de la creación.

Quien fuera tachado de falsario, mentiroso y hasta demoníaco en su pueblo natal, aquí, libre de aquel rígido corsé pueblerino, en la gran ciudad ávida de lo excepcional, llegó a ser considerado una especie de genio humanista, un creativo de primer orden, alguien que muy bien llegaría a ser un orgullo para la patria.

Pero él supo siempre (como siempre lo supo su madre) que debía su éxito social, precisamente, a su condición de excepción, no a que la comunidad lo estimara como ejemplo y culminación de uno de los suyos. Era su condición de marginal lo que hacía posible, no solo su aceptación, sino su exaltación. Si se hubiera quedado en la mediocridad, si su mundo no lo hubiera sido superlativo, habría sido tachado de mentiroso e inútil --quizá el ejemplo vivo de un castigo a un pecado imperdonable--, y, como tal, apartado, marginado, excluido. Lo que le llevaba a la conclusión de que la excepcionalidad (que no era sino el reconocimiento de la individualidad latente en todo ser), cuando era sincera, natural e irrenunciable, debía vivirse con tal grado de confianza y tenacidad, de fe y convencimiento, que pareciera cosa de locos; así se tenía la seguridad de ser dejado en paz, pues no habría riesgo de contagio: el espíritu gregario haría imposible la epidemia de individualismo. Mas si quien, creyendo en la excepcionalidad (condición individual de cada ser), intentara extender tan peligrosa idea rebajando su intensidad para hacerla posible a los ojos de todos, ese sería inmediata y expeditivamente combatido por los detentadores de la Única Verdad Admitida (Galileo, Giordano Bruno o Servet, pudieran decir algo al respecto).

[Y es que todas las sociedades construidas sobre valores rígidos, fundados en lenguajes falsarios que crean verdades interesadas y que precisan del imperio de la ley para someter a sus individuos, son sociedades que solo admiten la excepción cuando esta se coloca fuera del marco convencional. Saben lo peligrosa que resulta la individualidad en un régimen gregario. Por ello se la combate, por ello tiene tan mala prensa, por ello al individuo que se empeña en serlo se lo considera poco menos que víctima de la locura. Es más, ésta, la locura, es el destino que les espera a no pocos de estos individualistas que vivieron su realidad hasta el límite (Nietzsche, Hölderlin). Quizá no estuviera tan desencaminado aquel sabio e intuitivo pueblo griego al relacionar la enajenación en vida con un rapto de los dioses.]

-o-

Sobre Verdad y Mentira en Sentido Extramoral (y 5)

(Friedrich W. Nietzsche)

II

Como hemos visto, en la construcción de los conceptos trabaja originariamente el lenguaje; más tarde la ciencia. Y así como la abeja construye las celdas y simultáneamente las rellena de miel, así también la ciencia trabaja sin cesar en ese gran columbarium de los conceptos, necrópolis de las intuiciones; construye sin cesar nuevas y más elevadas plantas, apuntala, limpia y renueva las celdas viejas y, sobre todo, se esfuerza en llenar ese colosal andamiaje que desmesuradamente ha apilado y en ordenar dentro de él todo el mundo empírico, es decir, el mundo antropomórfico. Si ya el hombre que actúa ata su vida a la razón y sus conceptos para no ser arrastrado ni perderse a sí mismo, el investigador construye su cabaña junto a la torre de la ciencia para poder cooperar en su edificación y para encontrar él mismo protección bajo ese baluarte ya existente. De hecho necesita protección, puesto que existen fuerzas terribles que constantemente le amenazan y que oponen a la verdad científica verdades de un tipo completamente diferente con las más diversas etiquetas.

Ese impulso hacia la construcción de metáforas, ese impulso fundamental del hombre del que no se puede prescindir ni un solo instante, pues si así se hiciese se prescindiría del hombre mismo, no está en verdad dominado ni apenas domado por el hecho de que con sus evanescentes productos, los conceptos, se construya un mundo nuevo, regular y rígido, que es como una fortaleza para él. Dicho impulso se busca para su actividad un campo nuevo y un cauce distinto, y los encuentra en el mito y, de modo general, en el arte. Confunde sin cesar las rúbricas y las celdas de los conceptos introduciendo de esta manera nuevas extrapolaciones, metáforas y metonimias, continuamente muestra el afán de configurar el mundo existente del hombre despierto, haciéndolo tan abigarradamente irregular, tan inconsecuente, tan encantador y eternamente nuevo, como lo es el mundo de los sueños. En sí, ciertamente, el hombre despierto solamente adquiere consciencia de que está despierto, gracias al rígido y regular tejido conceptual y, justamente por eso, llega a la creencia de que está soñando si, en alguna ocasión, ese tejido conceptual es desgarrado por el arte. Tenía razón Pascal cuando afirmaba que, si todas las noches nos sobreviniese el mismo sueño, nos ocuparíamos tanto de él como de las cosas que vemos todos los días: Si un artesano estuviese seguro de soñar todas las noches durante doce horas seguidas que era rey, yo creo —dice Pascal— que sería exactamente tan dichoso como un rey que soñase todas las noches durante doce horas que es artesano. La diurna vigilia de un pueblo míticamente excitado, por ejemplo, la de los griegos más antiguos, es, de hecho, gracias al prodigio que constantemente se produce, tal y como el mito lo supone, más parecida el sueño que a la vigilia del pensador científicamente desilusionado. Si cualquier árbol puede hablar como una ninfa, o si un dios, bajo la apariencia de un toro, puede raptar doncellas, si de pronto la misma diosa Atenea puede ser vista en compañía de Pisístrato recorriendo las plazas de Atenas en un hermoso carro de caballos -y esto el honrado ateniense lo creía-, entonces, en cada momento, como en los sueños, todo es posible y la naturaleza entera revolotea alrededor hombre como si solamente se tratase de una mascarada de los dioses, para quienes no constituiría más que una broma el engañar a los hombres bajo todas las figuras.

Pero el hombre mismo tiene una invencible tendencia a dejarse engañar y está como hechizado por la felicidad cuando el rapsoda le narra cuentos épicos como si fuesen verdades, o cuando en una representación teatral el actor, haciendo el papel de rey, actúa más regiamente que un rey en la realidad. El intelecto, ese maestro de la ficción, se encuentra libre y relevado de su esclavitud habitual tanto tiempo cuanto puede engañar sin causar daño y, en esos momentos, celebra sus Saturnales; nunca es tan exhuberante, tan rico, tan soberbio, tan ágil y tan temerario: poseído de un gozo creador, arroja las metáforas sin orden ni concierto y remueve los mojones de las abstracciones de tal manera que, por ejemplo, designa a la corriente como el camino móvil que lleva al hombre allí donde éste habitualmente va. En esos momentos ha arrojado de sí el signo de la servidumbre: mientras que de ordinario se esforzaba con triste solicitud en mostrarle el camino y las herramientas a un pobre individuo que ansía la existencia y se lanzaba, como un siervo, en busca de presa y botín para su señor, ahora se ha convertido en señor y puede borrar de su semblante la expresión de indigencia. También ahora todo lo que haga, conllevará, en comparación con sus acciones anteriores, la ficción, lo mismo que las anteriores conllevaban la distorsión. Copia la vida del hombre, pero la toma como una cosa buena y parece darse por satisfecho con ella. Aquel enorme entramado y andamiaje de los conceptos, al que de por vida se aferra el hombre indigente para salvarse, es, solamente, un armazón para el intelecto liberado y un juguete para sus más audaces obras de arte y, cuando lo destruye, lo mezcla desordenadamente y lo vuelve a juntar irónicamente, uniendo lo más diverso y separando lo más afín, así revela que no necesita de aquellos recursos de la indigencia y que ahora no se guía por conceptos, sino por intuiciones. No existe ningún camino regular que conduzca desde esas intuiciones a la región de los esquemas fantasmales, de las abstracciones: la palabra no está hecha para ellas, el hombre enmudece al verlas o habla en metáforas rigurosamente prohibidas o mediante inauditas concatenaciones conceptuales, para corresponder de un modo creador, aunque sólo sea mediante la destrucción y la burla de los antiguos límites conceptuales, a la impresión de la poderosa intuición actual.

Hay épocas en las que el hombre racional y el hombre intuitivo caminan juntos; el uno angustiado ante la intuición, el otro mofándose de la abstracción; es tan irracional este último como poco artístico el primero. Ambos ansían dominar la vida: éste sabiendo afrontar las necesidades más imperiosas, mediante la previsión, la prudencia y la regularidad, aquél, como un héroe desbordante de alegría, sin ver sus propias necesidades y sin tomar como real nada más que la vida disfrazada en la apariencia y la belleza. Allí donde el hombre intuitivo, como, por ejemplo, en la Grecia más antigua, maneja sus armas de manera más potente y victoriosa que su contrario, puede, en circunstancias favorables, formarse una cultura y establecerse el dominio del arte sobre la vida; esa ficción, esa negación de la indigencia, ese brillo de las intuiciones metafóricas y, en suma, esa inmediatez de la ilusión, acompañan a todas las manifestaciones de una vida semejante. Ni la vivienda, ni la forma de caminar, ni la indumentaria, ni la tinaja de barro revelan que ha sido la necesidad la que los ha creado: parece como si en todos ellos hubiera de expresarse una felicidad sublime y una serenidad olímpica y, en cierto modo, un juego con la seriedad. Mientras que el hombre guiado por conceptos y abstracciones únicamente con esta ayuda previene la desgracia, sin ni siquiera extraer algún tipo de felicidad de las abstracciones mismas, aspirando a estar lo más libre posible de dolores, el hombre intuitivo, manteniéndose en medio de una cultura, cosecha a partir ya de sus intuiciones, además de la prevención contra el mal, un flujo constante de claridad, jovialidad y redención que afluyen constantemente. Es cierto que, cuando sufre, su sufrimiento es más intenso; e incluso sufre con mayor frecuencia, porque no sabe aprender de la experiencia y una y otra vez tropieza en la misma piedra en la que yaha tropezado anteriormente. Es tan irracional en el sufrimiento como en la felicidad, grita como un condenado y no encuentra ningún consuelo. ¡Cuán distintamente se comporta el hombre estoico ante las mismas desgracias, instruido por la experiencia y dominándose a sí mismo mediante conceptos! Él, que sólo busca habitualmente sinceridad, verdad, emanciparse de los engaños y protegerse de las sorpresas seductoras, ahora, en la desgracia, como aquél en la felicidad, lleva a cabo la obra maestra de la ficción; no presenta en rostro humano que se contrae y se altera, sino, por así decirlo, una máscara con digna simetría en los rasgos, no grita, ni siquiera lo más mínimo altera el tono de voz. Cuando todo un chaparrón descarga sobre él, se envuelve en su capa y se marcha, a paso lento, bajo la lluvia.

-o-

GALERÍA

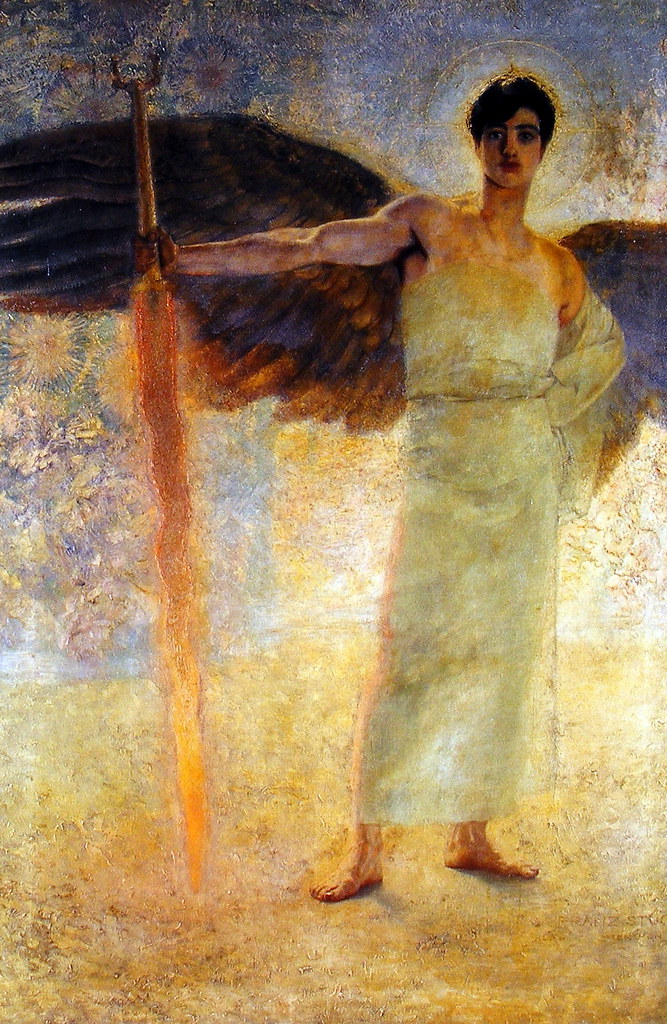

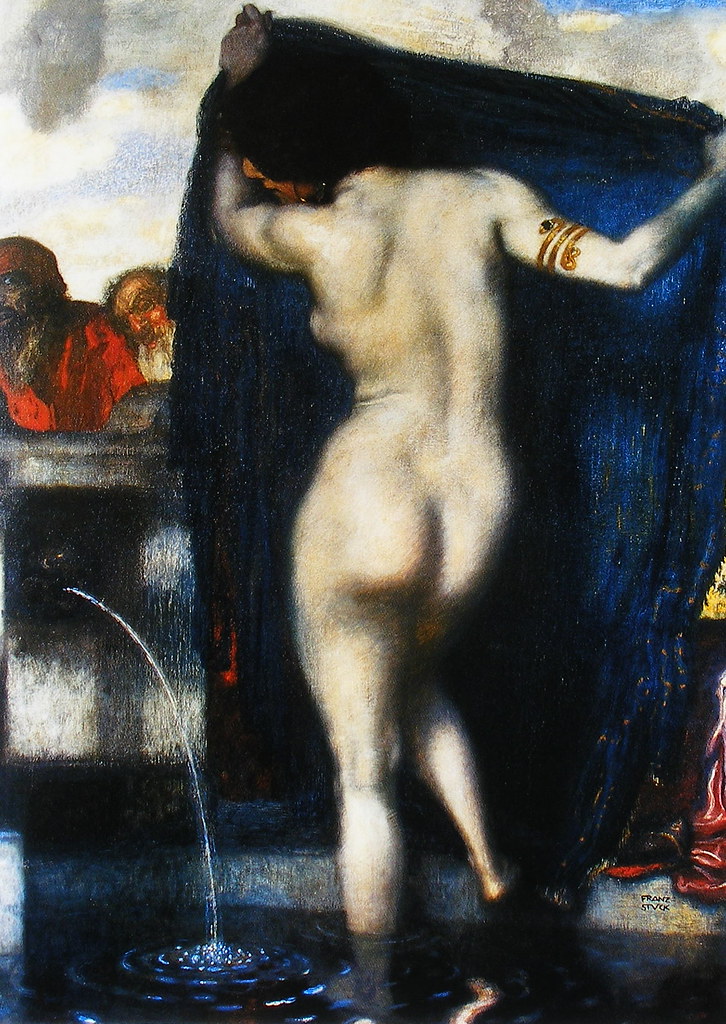

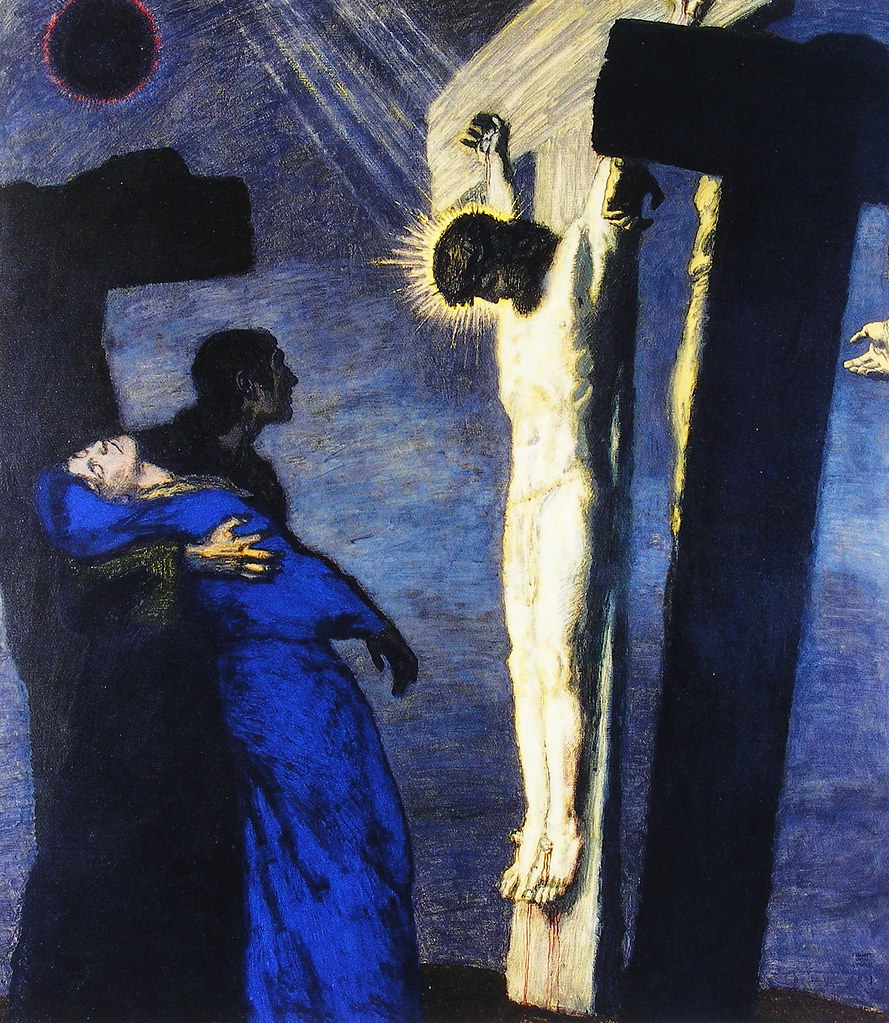

Franz von Stuck

(1863-1928)

Imágenes Bíblicas

El Guardián del Paraíso

Bathsheba

.

Susana en el Baño (1)

.

Susana en el Baño (2) y (3)

.

Judith

.

Judith y Holofernes

.

Salomé (1) (con su marco)

.

.

Salomé (3)

.

Inferno

.

Lucifer (con su marco)

.

Lucifer (dibujo y sin marco)

.

La Tentación de San Antonio

Crucifixión (2)

.

Golgotha

.

La Pietà

.

-o-o-o-