"Entonces Leví hablo y dijo a Pedro: Pedro, siempre fuiste impulsivo.

Ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario.

Sin embargo, si el Señor la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla?

Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente, por eso la amó

más que a nosotros. Más bien, pues, avergoncémonos, y revistámonos

del hombre perfecto, partamos tal como nos lo ordenó y prediquemos el evangelio,

sin establecer otro precepto ni otra ley fuera de lo que dijo el Salvador".

Evangelio de María (Fragmento copto berolinense), Pag 18

¿Cuántas historias encubre la Historia? ¿Cuántos hechos hay detrás de los hechos?

Lo prodigioso, a veces, no es más que una realidad obviada y encubierta

que un día se desvela, dotando de un sentido vivo y maravilloso

a lo que solo era intuición. En los casos en que esto sucede,

el Ser Humano siente en su nuca algo semejante

al formidable y esquivo aliento de Dios.

Las historias de la Historia. Héctor Amado

PRESENTACIÓN

La de tapas moradas era la más voluminosa de todas las carpetas; su título: Equívoco y Misterio: La necesidad de María Magdalena. ¿Equívoco y Misterio? ¿Por qué ese título tan ambiguo para una historia sobradamente conocida? Para alguien perteneciente a cualquiera de los cultos cristianos -y no digamos, católicos- decir Magdalena es tanto como decir pecadora redimida... ¿Dónde, pues, el equívoco y el misterio? ¿Por qué la necesidad? Abrí la carpeta y me dispuse a descubrir aquel dónde y éste porqué. En su interior, como siempre, una amalgama de notas dispersas cogidas por un clip, y, sujetas por otro, un dossier debidamente ordenado: en la primera hoja, un índice, en las que seguían, el desarrollo de lo expuesto en él. Comencé leyendo la introducción esperando encontrar, sino ya alguna respuesta, sí al menos el planteamiento, los indicios para un tal enunciado. He aquí un extracto de la misma:

"Siendo una de las tres Marías, la más controvertida, aquella que incita a la mirada de reojo, a la mueca irónica, Magdalena era también la más humana, la más cercana, la menos "mágica" de una serie alucinante de seres mágicos que pueblan el corpus imaginarium de una religión tenida como la más racional. Por ello, quizás, ha ejercido la función de imagen especular para la Iglesia misma, símbolo de su encarnación más mundana, ejemplo de falibilidad por antonomasia. La mujer -como avatar de la iglesia- necesitada de redención -como el ser humano mismo, tras el pecado original-, la que necesita ser perdonada por haber amado mucho, y que lo será, e, incluso, hasta el punto de ser reivindicada y ensalzada hasta adquirir la categoría de protagonista indiscutible y necesaria; quien, tras su conversión (¿?), tuviera ya una presencia preeminente en momentos capitales de la Vida y Pasión de Cristo (como en su muerte, al pie de la cruz, y en su resurrección, al ser a ella a la primera persona a la que el Resucitado se apareció). Pareciera que hubo necesidad de una figura que sirviera de proyección para todos aquellos que quisieran abrazar una fe exigente y eminentemente negativa: testigo de la muerte, testigo de la resurrección, pecadora redimida que es capaz de abandonar los placeres terrenales por amor al Salvador... pero, a cambio de todo ello, obtendría la redención, la gloria, la recompensa de los justos... en la otra vida. Mas no es tan sencillo. Los datos que las propias Escrituras nos ofrecen son escasos, vagos y contradictorios; con ellos se puede zurcir igual un roto que un descosido. Esto, para un espíritu inmune a los prejuicios, suscita un mar de dudas, y no todas factibles de ser aclaradas. En parte, ese será el objetivo de este ejercicio a mitad de camino entre el ensayo y la narración especulativa".

Héctor, en sus escritos, nos presenta al símbolo, pero también al personaje, o a los personajes, pues realmente no está nada claro, más allá de cuatro lugares comunes demasiado hollados por la costumbre y la tradición, quién fuera esta sugerente mujer.

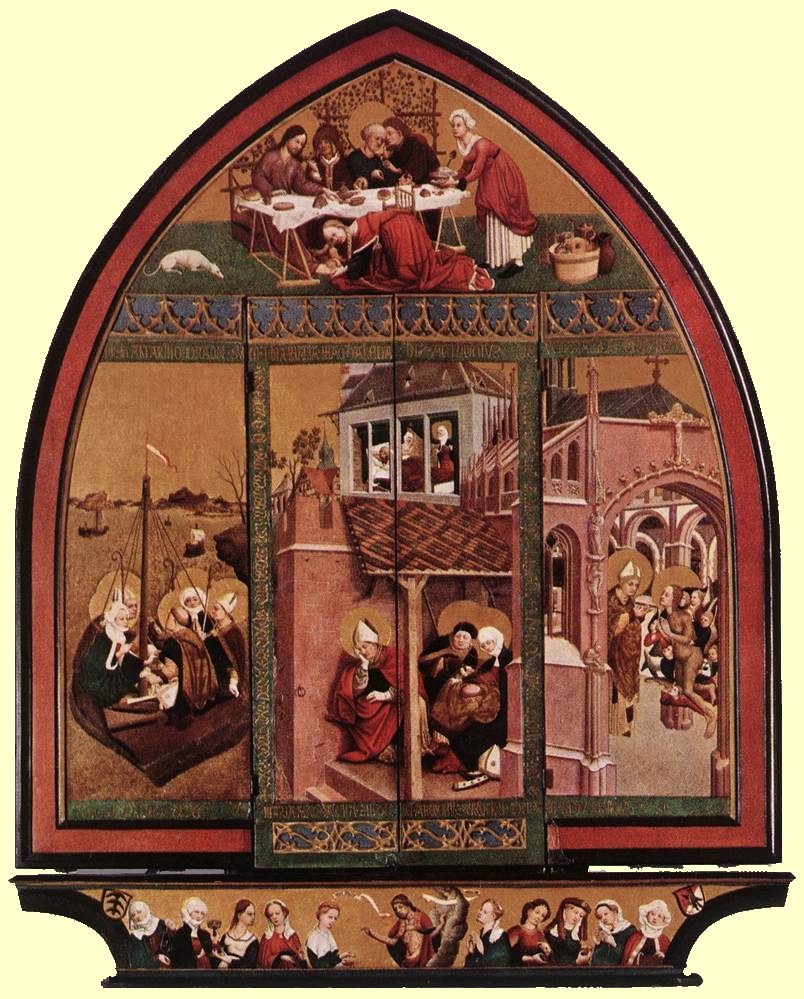

Él -nuestro bohemio afrancesado- nos propone una sugestiva y múltiple propuesta: tomando como base las distintas ocasiones en que aparece citada en los Evangelios, y refundiendo estos datos sinópticos con los más gnósticos de los textos apócrifos, nos ofrece cuatro relatos en los que se pudiera alumbrar un acercamiento a las posibles identidades que pudiera calzar el pie de tan singular figura... "No olvidemos -nos sigue diciendo Héctor en la nota introductoria- que María Magdalena tuvo una gran importancia en los primeros tiempos de la andadura cristiana, que su ascendendente ha seguido siendo, hasta hoy, mayor entre la iglesia oriental -copta y ortodoxa- y que su mensaje está íntimamente unido a un sentido más filosófico de la doctrina del Salvador, más platónico -por ello, quizás, su prevalencia en las comunidades más místicas, más gnósticas y menos jerarquizantes-. Tampoco olvidemos que se la hace improbable aventurera, cruzando el Mar Mediterráneo en un barco sin remos ni timón, hasta alcanzar las costas francesas desde donde iniciará la labor evangelizadora por toda la Provenza, antes de recluirse en una cueva durante treinta años. Hay quien sostiene que arribara a las costas galas con la prole habida de su unión marital con Jesús, y siendo la portadora, por tanto, de una estirpe divina a la que, tanto Berling -Los Hijos del Grial- como Brown -El Código Da Vinci- darían carta de naturaleza y fantástica, pero dudosa, verosimilitud. Historias oportunistas aparte (¿es necesario reseñar que nuestro patrono Santiago Apóstol correría una suerte similar, pero aún más fantástica, viajando en una marinera barca de piedra hasta las costas gallegas donde desembarcaría para iniciar su prédica por la Piel de Toro? Historia que tendría su origen, casualmente, a poco de la llegada del Islam a España, en el siglo IX, y que sería capital para iniciar la reconquista que, no obstante la intervención apostólica -a veces directamente a caballo y espada como Santiago matamoros-, se demoraría durante casi ocho siglos), lo cierto es que María Magdalena es un personaje de los más singulares y misteriosos del nuevo Testamento." Es en base a esa inconcreción que alimenta el equívoco y el misterio que Héctor nos hace sus propuestas en forma de estos cuatro relatos:

1. La Reina del Paraíso. En la que se nos presenta a una Magdalena pecadora, prostituta, reflejo de la cita de Lucas, a quien Jesús sanó y de la que expulsó siete demonios.

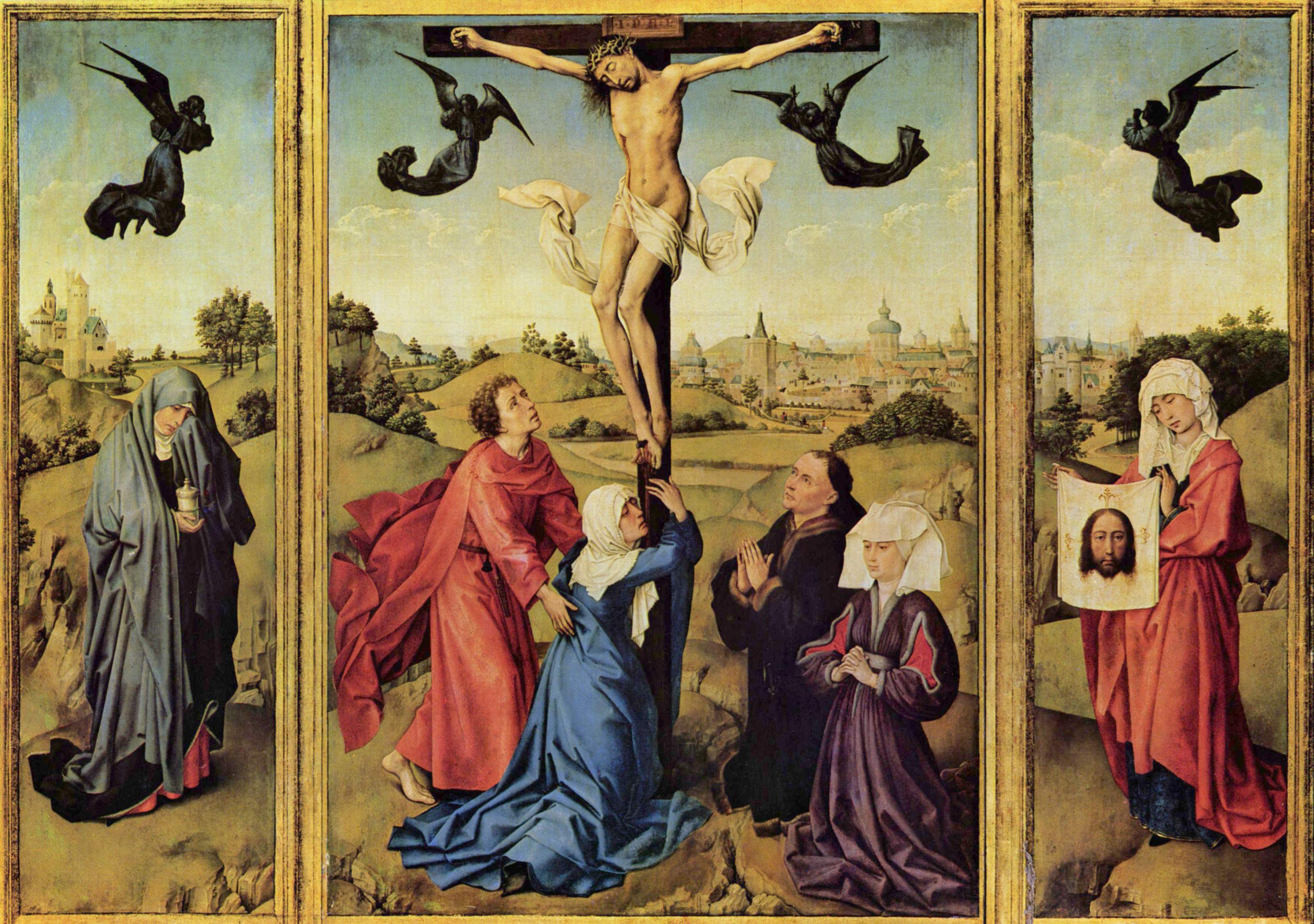

2. El discípulo Amado. Sugerencia de la atenta lectura del Evangelio atribuido a San Juan, que juega con la posibilidad, nada quimérica, de que ese discípulo fuera en realidad María Magdalena (apoyado en alguna de las más famosas representaciones iconográficas).

3. Magdalena: Tres Marías en una. Curioso relato metafísico. Pura alegoría simbólica. Trinidad alternativa que sugiere un curioso acercamiento al papel en la Vida de la mujer en general y en relación con el hombre.

4. Noli Me Tangere. Una de las frases más famosas de la Vida y Pasión de Cristo, dando pie a la recreación intemporal de un episodio harto críptico. Un homenaje a los intocables de toda época y lugar, desde una perspectiva moderna.

Junto a estos relatos, Héctor nos refiere una larga lista de ilustraciones pictóricas de las diferentes representaciones que a lo largo del tiempo ha sugerido la figura de María Magdalena. Como en el caso de la casta Susana, nos las presenta tanto desde su perspectiva cuantitativa (más de 200 obras distribuidas por épocas y autores), como cualitativa (atendiendo a estilos, líneas argumentales, y tratamiento formal). Aquí se encontrará sobre todo a la Magdalena en su versión penitente (con la presencia invariable de la calavera, la cruz y la fusta), pero también en otras actitudes menos dolientes y más naturales, cuando no originales (portadora del bálsamo sagrado, dedicada a la lectura, o en pleno vuelo en su Asunción o Ascensión). Como siempre, se aprovechará el tropezón por el coscorrón y ante nuestros ojos se exhibirá el cuerpo esplendoroso de una hipotética y más que incierta Magdalena (bien antes de la conversión, bien en actitud arrepentida), como ocasión para ofrecer deleite visual a espectadores ávidos de blancuras mórbidas. Otras, en cambio, propuestas, se ceñirán a una más plausible probabilidad de alguien en actitud extáticamente meditabunda (actitud que da soporte, motivo e inspiración a ciertas posturas místicas en algunas figuras representativas del culto católico, como fueron Teresa del Niño Jesús, o la otra Teresa, la poeta autora del Vivo sin vivir en mí).

En todos los casos, la belleza colorista, formal y compositiva será la tónica; desde los descriptivos frescos gótico-renacentistas, pasando por el esplendor del Quatrocento y el Cinquecento, el barroquismo del Seicento, el recargado rococó del s XVIII o el retorno al clasicismo del primer XIX, hasta las propuestas impresionistas, academistas o prerafaelitas de la segunda mitad del XIX e inicios del XX. Alguna obra de las escasas realizaciones contemporáneas finalizará la oferta.

El preceptivo acompañamiento musical pondrá la banda sonora a texto e imágenes.

Estos serán los contenidos de los posts:

María Magdalena: Equívoco y Misterio

Post 1

Presentación

Relato: La Reina del Paraíso

ICONOGRAFÍA 1

MÚSICA: A. Caldara: Maddalena ai Piedi di Cristo

Post 2

Introducción

Relato: El Discípulo Amado

ICONOGRAFÍA 2

MÚSICA: G F Haendel: Dixit Dominus HWV 232

Post 3

Introducción

Relato: Magdalena: Tres Marías en una

ICONOGRAFÍA 3

MÚSICA: Charpentier: Messe et Motets pour la Vierge

Post 4

Introducción

Relato: Noli Me Tangere

ICONOGRAFÍA 4

MÚSICA: J S Bach: Easter Oratorium BWV 249

-o-

RELATO: La Reina del Paraíso

A pesar del implacable sol del mediodía la ligera brisa de Levante traía un ligero frescor procedente del cercano lago Tiberiades. El zumbar constante de las chicharras se mezclaba al torpor dulzón del aroma de las alteas en flor. Discreto y límpido, el arroyo, hacía sonar su corriente por entre los cantos rodados y las minúsculas cascadas artificiales de su lecho calizo, produciendo un sutil y fluido campanilleo. La atención de María oscilaba entre la modorra y el milagroso aletear de un colibrí, detenido en el aire como por ensalmo, mientras con su largo pico se dedicaba a libar los hibiscos de suaves tonos malva. Tras el almuerzo reposaba, como de costumbre, a la tamizada sombra del palmeral, junto al arroyuelo; allí se sentía fuera del mundo, o, mejor dicho, en otro mundo: un mundo con el que su corazón sincronizaba el latir.

Paso obligado para quien quisiera desplazarse de Galilea a Judea por el interior, la ubicación del rumbosamente llamado Palacio de las Doce Palmeras era privilegiada: una especie de oasis parcialmente urbanizado en medio de la ardiente nada ocre. La presencia de agua, un agua pura y fresca que seguía manando incluso en periodos de sequía, explicaba mucho de su existencia. La necesidad de ofrecer un lugar de descanso y "ocio" a los viajeros que frecuentaban el itinerario entre las dos regiones suponía una justificación añadida. Su utilidad era incuestionable e incuestionada, a pesar de esas puritanas voces que siempre alertan y previenen contra el gozo de vivir; voces que de todos modos llegaban lejanas, apenas eco, que el desierto se encargaba de engullir.

Durante generaciones la función de aquella finca había sido invariablemente la misma. Se dice que incluso las caravanas que desde el interior de Asia comerciaban con el Mediterráneo desviaban unos kilómetros su trayectoria para pasar por este lugar bendecido por los dioses... y las diosas. Situado a una jornada de cualquier otro lugar habitado, la discreción ofrecida por las estrellas, en la noche, y las ardientes arenas, por el día, justificaba el sobrenombre del cual gozaba con orgullo: El Paraíso. También lo justificaba la docena de ninfas que lo poblaban. Ni una más, ni una menos. Tantas como centenarias palmeras amojonaban los límites de aquel espacio excepcional. Era ya una tradición instaurada en la noche de los tiempos, desde que aquel primer viajero emprendedor decidió dejar de viajar y levantar allí mismo un palacio semejante a los que había conocido en Damasco o en Bagdad. Doce palmeras encontró custodiando el paraje y, en homenaje, de doce ninfas dotaría el vergel.

Por regla general las odaliscas permanecían en servicio activo mientras disfrutaban del beneplácito de los clientes. Se sabe de alguna que alcanzó la provecta edad de treinta años en servicio activo. Eso, en un tiempo en que la edad media de la población no llegaba a los cuarenta, y el tiempo en que la belleza de una mujer comenzaba a marchitarse mucho antes de llegar a la treintena, era realmente excepcional. Pero, la política de la empresa así lo defendía: mientras los clientes lo demandaran, la meretriz conservaría su estatus. Lo habitual era el recambio a los 25 años, tras un servicio de cinco a siete. Eran seleccionadas en los grandes centros de subastas: Damasco, Éfeso, Jerusalem, incluso de Alejandría o de las metrópolis romanas llegó alguna. Pocas eran las locales que acababan trabajando en tan selecto lugar. Los sucesivos propietarios no querían crearse más animadversión de la indispensable entre los lugareños; a esta consideradanormativa quizás también se debiera la longevidad de la casa a través de las generaciones. María era la excepción.

Procedente de una pequeña población pesquera, Magdala, en la costa del Mar de Galilea -también llamado lago Genesareth o Tiberiades-, hija mayor de una familia de artesanos emigrada de la vecina Cafarnaúm, María poseía una belleza excepcional (corría el rumor de que su madre no era la actual esposa de su padre, sino que éste la trajo consigo, aún muy niña, desde Damasco donde aprendió el oficio de alfarero, producto de sus amores ilícitos con una afamada y bellísima odalisca; pero solo eran habladurías, especulaciones que la inusitada e incomprensible belleza de María contribuía a dar pábulo). El por qué una mujer como aquella pueda acabar en un lugar como El Palacio de las Doce Palmeras es uno de esos misterios que solo conoce, si es que lo conoce, el corazón de quien se encuentra en tal tesitura (otra vez las malas lenguas hacían ver en este caso la consecuencia natural de la mala sangre: "de tal palo tal astilla").

Lo cierto es que su fama, tras dos años de servicio, había trascendido fronteras y no eran pocos los que recorrían largas distancias por recibir los favores de aquella excepcional ramera. Su posición, por lo mismo, en las Doce Palmeras era privilegiada: disponía de la estancia más suntuosa con jardín privado, dos sirvientas a su cargo que la bañaban, ungían y masajeaban, y un eunuco que cuidaba de su seguridad, protegiéndola de curiosos y de clientes demasiado exigentes, retorcidos o, simplemente, en exceso fervorosos que comprometieran la integridad física de la Reina del Paraíso.

Pero María no era feliz. Y no es que no lo fuera por ser prostituta. Su trabajo le gustaba, pues le gustaba dar amor, dar placer, dar satisfacción a todos aquellos insatisfechos que a ella acudían. Sí, bueno, su estatus era tal que también recibía la visita de curiosos, de hombres -y mujeres- de buena situación y aparentemente sin necesidades digamos... físicas. A éstos era a quienes se entregaba con menos convicción, con menos ardor, con menos sinceridad. No obstante, su profesionalidad era tal que todo el mundo salía de sus brazos con el convencimiento de haber gozado con una verdadera diosa. En cambio, aquellos de sus clientes que acudían a ella buscando el calor que no tenían, el placer del que no gozaban, la comprensión que les faltaba o el amor anónimo que nada les exigía (salvo unas cuantas monedas), a aquellos, María les entregaba su corazón, un corazón inagotable, un corazón inmarcesible que cuanto más daba más crecía y más la ahogaba. Su entrega estaba exenta de frivolidad, de coquetería, pero rezumaba alegría y franqueza. Eso era lo que más se valoraba, además, claro, de aquel cuerpo de ensueño y proporciones griegas- excepcional en aquellas tierras-, que pareciera surgido de la imaginación del mismísimo Eros: una Venus encarnada, o una Astarté materializada (con quien a menudo se la asociaba en Canaán). Ella dejaba crecer esa su fama, pues era consciente de que cuanto más creciera más haría gozar a quien a ella viniere. Esto es algo inherente al ser humano: cuanto más valora algo, cuanto más mérito adquiere en su estima, su posesión más gozosa es, más cara la siente, más la anhela.

Pero María no era feliz. Se entregaba por deseo, por necesidad, por convencimiento, pero su insatisfacción iba creciendo, su deseo de satisfacer no se aplacaba, y a menudo se sorprendía a sí misma sufriendo al ver que el gozo por ella provocado no bastaba, que era un gozo efímero, capaz no más que para aliviar momentáneamente a aquellas almas ávidas de amor que en ella buscaban solución a su carencia. La satisfacción de aquellos que lo único que pretendían era el goce por el goce, el mero juego lascivo, o un exclusivo escape a su lujuria, cada vez le aburría mas. Es por eso que gustaba de esas horas de soledad en el jardín, momentos a los que se entregaba cada vez con mayor deleite. Era entonces cuando, abandonada a la quietud sonora, se ensimismaba escuchando el tintineo del arroyo, el canto de los pájaros, el tozudo rechinar de las chicharras, mientras la cálida vaharada levantada en la pugna del desierto con la humedad del oasis nimbaba su suave y blanca piel de minúsculas gotitas haciéndola aún más brillante. Allí sentía cómo su alma se expandía, cómo su conciencia viajaba buscando no sabía qué, y en ese expandirse, en ese viajar hallaba algo parecido a un consuelo. Consuelo, no obstante, mezclado a una sensación de aturdimiento y vacío.

Una especie de sordo murmullo creciente la sacó de la modorra inmiscuyéndose en la quietud reinante. A pesar de que el jardín se hallaba en la parte de atrás del Palacio, y de que la vegetación formaba una especie de parapeto que amortiguaba los sonidos procedentes de la fachada principal -y, por ende, del camino que transcurría ante ella-, el murmullo acabó convirtiéndose en un verdadero bullicio. No cabían dudas de que un grupo de gente más o menosnumeroso se acercaba. No era una caravana, pues éstas se mueven en silencio salvo por el grave ronquido de los camellos, tampoco se escuchaba ganado alguno. Era un gentío, una multitud que se acercaba en más que animadas conversaciones. De pronto, el murmullo se hizo casi imperceptible: se habían detenido ante la puerta del Palacio. Curiosa, María se levantó para observar desde la terraza. Efectivamente, un numeroso grupo de hombres y mujeres se hallaban a la sombra de los grandes olivos que flanqueaban el camino. Parecían escuchar a un hombre que se dirigía a ellos. A pesar de encontrarse de espaldas, María pudo observar una figura de mediana estatura, cubierta con una túnica de algodón crudo y un pañuelo oscuro cubriéndole la cabeza. No llegaba a entender sus palabras pero sí a percibir su tono de voz. Se trataba de una voz pausada y melodiosa, de timbre firme y decir seguro; a juzgar por las embelesadas caras de aquellos que lo escuchaban debía de ser alguien a quien admiraban. Podía tratarse de alguno de los muchos profetas que pululaban a lo largo y ancho de Palestina en aquel tiempo -pensó-. A sus oídos había llegado la información de que un hombre surgido del desierto concitaba en torno a sí una gran expectación, se decía que incluso era capaz de obrar prodigios. Quizás se tratara de él. Estaba a punto de darse la vuelta y regresar a la tranquilidad del jardín, cuando aquel hombre se giró y, alzando sus ojos, la miró; seguidamente, sin dejar de mirarla, esbozó una ligera sonrisa, era una sonrisa familiar, como la que se dibuja en una cara que saluda así a alguien conocido. María sintió un súbito temblor en las piernas, al tiempo que notaba cómo un intenso rubor le incendiaba las mejillas... se cubrió el rostro con el velo rápidamente, y, apartándose de la baranda, se dejó caer al suelo mientras su corazón corría desbocado. ¿Qué le pasaba?¿Por qué la mirada de aquel hombre la había traspasado dejándola como sin vida? Junto al ritmo acelerado de su íntimo latir comenzó a sentir una especie de gozo difuso en las entrañas. Algo que nunca antes había sentido, pero que, sin duda alguna, no le pilló por sorpresa... ¿Sería lo que andaba buscando? Ese creciente vacío... ¿se vería al fin colmado?

El murmullo volvió a crecer, incluso se escucharon algunas voces desaprobatorias. María Se alzó de nuevo por ver qué provocaba el aparente revuelo. Aquel hombre extraño había subido los escalones que franqueaban la entrada al amplio porche del Palacio, y desde allí, volviéndose hacia la comitiva, efectuando un simple gesto de su mano derecha, los silenció, penetrando seguidamente al interior de aquel reducto dedicado al placer. María bajó rápidamente a la entrada. Cuando llegó lo encontró pidiendo agua al encargado, para él y los suyos; éste ordenó que se la sirvieran: la hospitalidad era algo de que se hacía gala en aquel establecimiento. Hostería para el tránsito, además de lupanar, en las Doce Palmeras podía detenerse cualquiera con la seguridad de que su credo sería respetado. La tolerancia era otra de las virtudes que atesoraba el lugar.

Se les notaba cansados. El encargado les invitó a descansar en el sombreado porche; a aquella hora no solía haber clientes, por lo que su presencia allí lejos de estorbar animaba las solitarias horas del mediodía.

Era costumbre entre los viajeros pedestres, al llegar a una fuente o posada, refrescarse y limpiarse los pies fatigados y sucios por el polvo de los caminos. María no lo dudo, volvió apresuradamente a su aposento, cogió un bello tarro de alabastro que contenía bálsamo y regresó. Encontró a uno de sus discípulos que se aprestaba ya a cumplir con la higiénica costumbre. Ella se arrodilló y con un suave ademán retiró al discípulo; refrescó y lavó aquellos pies a los que estaba convencida que habría de seguir y los secó con sus propios cabellos, después los masajeó suavemente con el preciado bálsamo. Mientras esto hacía no dejó de derramar lágrimas; lágrimas que, sentía, liberaban su alma a medida que corrían por sus mejillas. Todos estaban estupefactos. Hasta el encargado no podía creer lo que estaba viendo. Solo ellos dos parecían no estar sorprendidos. Como si supieran de antemano que aquel encuentro habría de producirse, un encuentro sabido y esperado por ambos.

María no habría ya de abismarse en el jardín, no habría ya de viajar más desde la quietud sonora de aquel paraíso. Su búsqueda había terminado. Allí dejó sus pertenencias y su pasado, se vistió un sencillo vestido de algodón, y siguió a aquel hombre, llamado Jesús, en busca de su destino, un destino que habría de colmar sus ansias de amar... Pero eso, ya, es otra historia.