Relatos de verano

3

Amaltea

.....Lucía un cielo azul como sólo puede verse en el Mediterráneo: un azul de esplendorosa profundidad que hace olvidar que allí, detrás de su luminoso e inconfundible tono celeste, se extiende un firmamento más negro que una noche sin luna y sin estrellas, por más que también en esa inmensidad de absoluta y omnipresente negritud halla mundos multicolores, estrellas en ignición y nebulosas fantasmagóricas de las más increíbles formas y colores; el ojo humano allí sólo ve negritud, vacío impenetrable e infinito. Pues bien, toda esa impenetrable espesura negra queda más oculta que en cualquier otro lugar, en el prodigioso azul mediterráneo, como ese que lucía esa mañana. Por ende, si el lugar del Mediterráneo desde el que se disfruta tal maravilla se encuentra en pleno Egeo, a la maravilla cromática, física, se sobrepone la alusiva a las mil historias que ese privilegiado mar guarda celosamente en su memoria de, ya, invisibles estelas. El Egeo es al Mediterráneo como la mácula a la retina: la zona más noble de la visión, gracias a la cual es posible la vista de los detalles, gracias a la cual el ojo se hace cultural –posibilita la lectura y la escritura–; pues el Egeo es, sobre todo, eso: un mar cultural, donde cada ola puede contar, o sugerir, una historia. Compendio del Mediterráneo, Mediterráneo escrito, eso es el Egeo con sus miles de islas, que como una megalítica escritura cuentan la historia de la civilización occidental.

.....La isla a la que me voy a referir, donde tiene lugar este relato, es la más grande de las que limita por el sur este mar cultural, y en ella se desarrolló la civilización más antigua de Europa, la Minoica, extinguida hace ya treinta y dos siglos (tras veinte, siglo más, siglo menos, de existencia). Me estoy refiriendo, claro está, a la patria del Minotauro: Creta. En el centro de esta isla madre de civilizaciones se eleva majestuoso, seno de Gea hacia el cielo, el monte Ida, patria chica que vio crecer al dios de dioses, Zeus. Fue allí donde lo escondió su madre, Rea, para que el cruel Cronos, que devoraba fatal e inevitablemente a todos sus hijos (porque no se cumpliese el vaticinio de que uno de ellos habría de destronarlo –cosa que a la postre no pudo evitar), no diera cuenta de él (se recordará la leyenda: Rea entregó a su voraz esposo un pedrusco envuelto en pañales, en vez del hijo nacido, Zeus, que aquél tragó sin más miramientos, no sospechando el cambiazo, lo que da cuenta de la poca sensibilidad y capacidad de discernimiento gustativo del Señor del Tiempo).

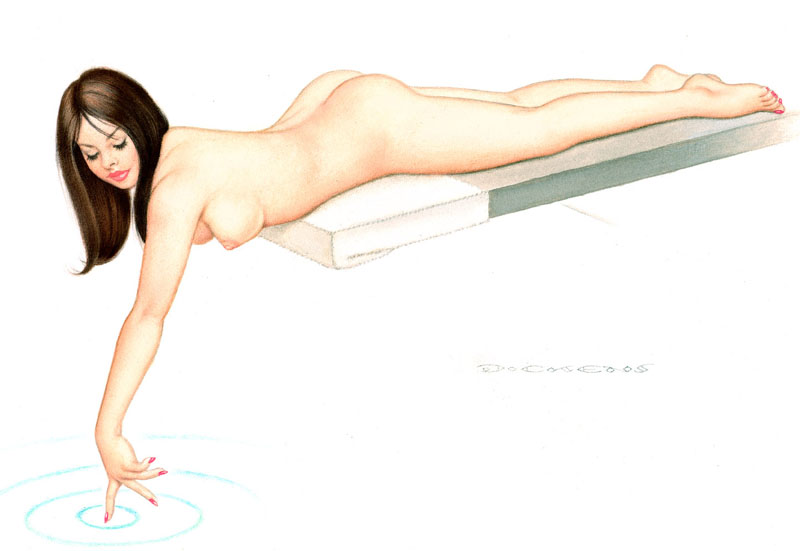

.....Tras la exitosa añagaza, Zeus quedaría al cuidado de una ninfa –que algunos asocian a una cabra–, quien lo criaría con leche de cabra (de aquí la confusión o, incluso, la identificación de la ninfa con la cabra). Esta ninfa (para algunos cabra) tenía por nombre Amaltea, que significa Ternura, en el idioma de los griegos, que fueron quienes se lo pusieron, y el símbolo que la representa es el acto de amamantar (gracias al cual el Crónida se crió como el dios que era). Así pues, tenemos: por un lado, el Monte Ida, elevado al cielo como un seno de Gea, de turgente roca; y por otro a Amaltea, la ninfa que amamanta al dios padre. Está claro que el motivo del relato hace referencia a esta doble simbología que se sustancia en esa parte anatómica de la mujer, cuya función primordial es la de ser reservorio nutricio para el recién nacido, pero que, antes de serlo, suele acometer otra importante función, como reclamo sexual. Los senos, los pechos, las tetas, y otros apelativos más figurados, qué duda cabe que ayudan a conformar la sensual morfología de ese divino ser, suprema maravilla de la ingeniería creadora, que es la hembra de la especie humana.

.....Hay senos y senos, pechos y pechos, tetas y tetas. Hay quienes los prefieren grandes y quienes mejor se decantan por un tamaño moderado, incluso casi núbil. Pero lo que está claro es que siempre habrá una medida ideal que a todos ponga de acuerdo, unos con más entusiasmo que otros, dependiendo del extremo al cual se sientan más cercanos. Amaltea los tenía así: pluscuamperfectos. En realidad, todo en ella lo era: el mapa completo del rostro, con todos sus accidentes correspondientes en armoniosa proporción, el cuello más largo que corto, esbelto como el tallo de una cala, las clavículas graciosamente señaladas como guiones, los hombros levemente redondeados, los senos –como ya he dicho– pomas maduras, la espalda con los omóplatos integrados en una meseta ondulada, el vientre ligeramente convexo, coronado por una depresión circular sustanciada en el ombligo más bonito que nunca mis ojos contemplaran, la doble curvatura de la cintura dibujando paréntesis abiertos hacia el infinito, los glúteos prodigiosamente semi-esféricos, la pelvis como un delta líbico, las nalgas, los muslos, como troncos de arce, de corteza aterciopelada, rodillas como conjunciones copulativas uniendo sin solución de continuidad muslo y pierna, y tobillos ilativos dando paso a unos pies ni pequeños ni grandes, hechos para surcar caminos trazados en el aire. Esta era Amaltea. Así la pude observar por primera vez, al día siguiente de mi llegada a la isla, en Elafonisi, la playa de fina arena color de rosa y mar de increíble tono turquesa. Enclave sobremanera paradisíaco, donde todo puede ser posible... hasta un encuentro con Amaltea.

.....La playa de Elafonisi, siendo una de las más célebres y hermosas de Creta, en el mes de Mayo no suele estar concurrida, y menos a las diez de la mañana que era la hora de mi primer paseo por lugar tan bello. Me topé con ella mientras caminaba absorto, dejándome bañar por el cielo que ya lucía intensamente azul, el reflejo del sol en las turquesadas aguas y la voluptuosidad de ese mar de arena inopinadamente rosáceo. Ella venía de frente hacia mí, caminando como una ensoñación: apenas rozando el suelo con los pies, elástica, naturalmente sensual. Lo mismo hubiera creído posible verla surgir de las aguas, tal fue el impacto que me causó su encuentro. Al cruzarnos nos miramos, nos sonreímos. Tenía unos ojos ligeramente rasgados, de un azul verdoso profundo; una mirada que no dejaba indiferente a quien con ella se topara, una mirada que llevaba escrito con bella caligrafía gestual la palabra misterio en su brillo. No pude evitar girar la cabeza y contemplarla por la espalda... perfecta, me dije, simplemente perfecta. Me detuve para contemplarla mejor. Dos pasos más adelante ella también se detuvo, se giró y se me quedó mirando con una sonrisa aún más franca. Me sentí como un ratoncillo hipnotizado por la mirada de la sierpe. No me importaría, la verdad, ser víctima de ésta, ser engullido por ella, tras el preceptivo abrazo constrictor. Fue inevitable que me acercara de forma entera e inevitablemente sumisa (para lo que quiera usted engullir, podría haberla dicho). A medida que me acercaba sus ojos se iban abriendo más y más. Para cuando estuve a su lado, de rasgados pasaron a ser casi cilíndricos. Ahora saltará sobre mí, me dije. Me morderá, me ceñirá con sus brazos y sus piernas, graduando su presión a mi respiración, hasta que no me quede aire en los pulmones. Entonces procederá a engullirme, y yo me dejaré hacer. Me introduciré por su garganta hasta alcanzar su estómago donde seré disuelto por sus adorables jugos hasta no ser más que una papilla de mí mismo, para después integrarme en ella, ser ella: la criatura perfecta.

.....Pero no sucedió así, precisamente. Sí, en sentido figurado. Le pregunté que si estaba de vacaciones o era del lugar (su piel, sin ser blanca, no era morena, gozaba de un tono crema tirando a dorado, por lo que deduje que no solía disfrutar habitualmente de semejantes paseos). Ella me contestó en lo que supuse que era griego. Su voz parecía provenir directamente de una de las muchas leyendas que nos transmitieran Homero o Hesíodo, o de un personaje de Eurípides o Esquilo. Era una voz que sonaba oracular (o a mí me pareció que así debieran sonar las voces oraculares). Su tesitura, su sonoridad, su acento, su ritmo, sus inflexiones, formaban un conjunto indescriptible: una mezcla del sonido del viento, del oleaje del mar y del llamear del fuego en el hogar. Así, me dije, debieron hablar las sibilas al transmitir los misterios eleusinos. Le dije que no entendía qué me quería decir, que desconocía su idioma. Se lo dije en inglés, por si conocía esa lengua. Ella volvió a repetir los mismo (o parecido), con el mismo tono, sin inmutarse, y entonces sucedió el primer prodigio: comencé a entender lo que me decía, de forma inmanente, como si no hubiera hecho otra cosa en mi vida que entenderme en ese extraño idioma. Entendí que me decía que era su primer día en la playa. Que procedía del interior de la isla, donde había nacido. Su hogar estaba en las faldas del Monte Ida; una pequeña aldea integrada en el paisaje, en el cada vez más ralo bosque. Era la primera vez, me dijo, que paseaba por aquella playa. Que las aves le habían comentado de su belleza, y que al fin se había decidido a venir. Efectivamente, era un lugar bellísimo, me siguió diciendo en una lengua que yo, de forma increíble, ya entendía.

.....Tras pasear por la playa durante un rato, en cuyo paseo compartimos conversación y observación, sensaciones y sentimientos, me dijo que debía volver. ¿A casa?, le pregunté. Sí, me contestó, a casa, al Monte Ida. Ante la angustia que debió de ver reflejada en mi cara, me expresó su deseo de que la acompañara, o, en caso de no ser posible, le hiciera una visita cuando lo creyera oportuno. Le comenté que yo me alojaba en un encantador hotelito de La Canea. No tenía pérdida, me dijo. Sólo debía ir en dirección al Monte Ida, y buscar en sus faldas una pequeña aldea, la única que allí hay. A mi me parecieron estas señas demasiado esquemáticas, pero no le di más importancia, ya preguntaría en el hotel el camino exacto. Desgraciadamente no podía acompañarla en ese momento; le dije que lo haría luego, por la tarde. Me respondió con una sonrisa. Allí estaré, añadió a la luminosidad que irradiaba la media luna de su boca sonriente. La vi marchar con pena y embeleso (¡qué mujer!, me repetía para mis adentros).

.....En realidad podría haberla acompañado, estaba de vacaciones, pero debía regresar al hotel para hacer unas llamadas telefónicas y escribir un par de correos que había comprometido.

.....Realicé las gestiones pendientes y antes de almorzar pregunté en la recepción cómo llegar a la aldea que Amaltea me había señalado. El recepcionista, un hombre joven e inmaculadamente vestido a la usanza isleña griega, me dijo desconocer tal aldea; pero eso no era de extrañar, pues me confesó no conocer todos los rincones de la isla. Atendiendo a las señas que le di me recomendó tomar por la carretera principal que conducía a la capital de la isla, Hérakelion, hasta Rétino, y a un par de kilómetros coger el desvío que parecía conducir directamente a la cumbre del Monte Ida. Esta carreterita local, me precisó, conducía hasta otra que unía Zaros con la población pesquera de Agia Galini, en el Golfo de Messara. O sea que, si no encontraba esa aldea, a parte de ser un viaje agradable plagado de sitios pintorescos (a él se lo parecían, al menos), donde tomar fotos y explayarse con los paisajes, podía acercarme a uno de los lugares con más restos arqueológicos de la isla, un poco más adelante, tras cruzar Tympaki.

.....Ni qué decir tiene que inicié el trayecto sin contemplar otra alternativa que no fuese la de hallar la aldea. La carretera se ceñía más o menos a la línea de la costa, pero con más derechura. La cosa cambió en el desvío. La ruta que se adentraba en el interior de la isla y que llevaba hacia el célebre monte seguía fielmente el perfil del terreno, y no paraba de zigzaguear, de subir y bajar, de ondularse y retorcerse. Tras treinta interminables kilómetros pendiente de encontrar una aldea mimetizada al terreno, en una zona ligeramente boscosa, donde alternaran cipreses y castaños, grandes matas de retamas y enebros, la vegetación característica de la isla. Pero no encontré nada que se pareciera a un aldea, así que fuera una de esas de la Tierra Media Tolkieniana, tipo Hobbiton. Nada hasta que topé con la carretera que unía Zaros con Agia Galini. Decidí contradecir al recepcionista y tomar dirección Zaros, que parecía acercarse más al Monte Ida. Tuve buen criterio. A diez kilómetros escasos, a mi izquierda, un camino partía de la carretera y se adentraba hacia las alturas. No se veía ninguna aldea, pero opté por seguir esta algo más que senda. A poco tuve que optar entre dejar el coche y continuar andando, o dar media vuelta. ¿Qué hice? Obvio. Cogí una pequeña mochila, en la que llevaba agua, unas barras de cereales, chocolate y algo de fruta, y me dispuse a subir hasta el mismo cielo si hiciera falta, con tal de encontrar la aldea.

.....El camino se empinaba poco a poco en un inicio, para después progresar ya más agreste y empinado. Al llegar a una gran roqueda, la senda viraba para rodearla, eso quería decir que vendría un tramo más o menos llano, al cabo del cual volvía a ascender, ahora ya en una zona de frondosa. El acceso a este enclave boscoso lo flanqueaban sendos mirtos. ¡Vaya!, pensé, no empezamos mal.

.....Ya dentro de la fronda me atrajo un sonido como de silbo melódico. En efecto, era una melodía procedente de un caramillo u otro instrumento de viento similar. La melodía me guió. Me encaminé hacia donde sonaba, y a medida que me acercaba mis párpados comenzaron a pesar más y más y mi respiración se fue pausando (¡a pesar de haber estado subiendo una escarpada senda!). Debía estar ya a un tiro de piedra, cuando no pude aguantar más: Pese a mi deseo por llegar a la ansiada aldea, no pude por menos que pararme y sentarme a descansar, quizás a echar un sueñecito. Después proseguiría...

.....Me desperté en un umbrío, sobre una especie de lecho realizado con retamas, adelfas y salvia. A mi lado estaba Amaltea, mirándome. ¿Ves como te dije que no tenía pérdida. Cuando uno quiere realmente encontrar algo, lo halla. La sonreí. La pesadez de párpados se había disipado, mi respiración era serena; pero mi corazón latía con fuerza, no obstante. Ven, me dijo, levántate, quiero enseñarte algo. La obedecí. Anduve detrás de ella hasta llegar a un lugar en el que había un estanque, y al otro lado lo que parecía la oscura oquedad de una cueva. A la entrada pastaba una cabra. Una cabra como nunca antes vi otra. Su pelo era del color de la plata y del oro, sus pezuñas parecían de ébano, tenía un sólo cuerno en forma de luna menguante, tan blanco que semejaba mármol de Paros, y sus ojos... sus ojos desprendían luz, como si fuesen fosforescentes. Tenía ubres plenas, presumiblemente repletas de leche. Cuando aparecimos, la cabra dejó de ramonear para mirarnos. A mí, primero; después a Amaltea. Después siguió con su incesante ramoneo: comía mirtilos y ciertas frutillas rojas que tomé por grosellas.

.....Aquí fue, me dijo. ¿Aquí fue, el qué? Le pregunté a mi vez. Donde cuidé del niño dios. En ese momento pensé encontrarme ante una especie de loca, una demente que habría dejado el contacto con los humanos "normales" para vivir su locura de Amaltea rediviva. Bien, le seguiría la corriente. Ya puestos, daba igual. Los sueños hay que vivirlos hasta el final, so pena de pasarse toda la vida frustrado por no haberlo hecho (¿qué hubiera pasado si...?). ¿No me crees, verdad? Me leyó el pensamiento (¿tenía también poderes telepáticos? Se dice de ciertos trastornos mentales que conllevan una hipersensibilidad perceptiva y cognitiva; quizás fuera uno de esos casos). Y como sabía que no ibas a creerme por eso te he hecho venir hasta aquí. ¿Que por qué tú? ¿Por qué a ti? Porque eres un soñador querido mío. Pero no uno de esos soñadores comunes, que distinguen y separan el sueño de la realidad. Sino que en ti el sueño forma parte de la realidad, lo vives como si fuera tu realidad. Eres un ser puro querido mío. Y este es tu premio...

.....Lo de pellizcarse ya está muy manido, demasiado socorrido, para traerlo aquí a colación. Simplemente, me dije: bueno, ya despertaré, y cuando lo haga no quisiera haberlo hecho. Ven, me dijo a renglón seguido. Acuéstate conmigo, goza de mi cuerpo porque soy tu sueño real, después te daré el postre. Ni qué decir tiene que esta observación me distrajo de haberme dilatado cuanto hubiera deseado tomando y dando de ese y a ese cuerpo, lo que él, lo que yo, podía y quería dar y tomar. Tras un regocijo que pedía no tener fin, en el que Amaltea me transportó más allá de las edades, más allá de las culturas, más allá de los cuerpos, llegó el momento prometido. Ahora, el postre, le exigí. Por supuesto, me contestó, te lo has ganado bien. Sabía que te portarías como lo has hecho, añadió: pura delicadeza y sensibilidad navegando por un mar de sensaciones, hendiendo firme el oleaje de mis curvas, surcando, marinero, mis embates y dejando tras de ti estelas de placer inmarcesibles, por sentidas. Este es tu premio. Y acercó sus senos, sus pechos perfectos, sus tetas inigualables, a mi boca. Ten, me ofreció, mama de la que quieras, cada una te dará un alimento, del que obtendrás un beneficio distinto.

.....Me quedé perplejo. De la punta de los dos pezones rezumaba una gota de blanca y densa leche. Elegí el derecho. Acerqué mis labios y succioné. Un líquido cálido, dulzón y untuoso me llenó la boca. A los pocos segundos sentí ingravidez en mi cuerpo, como si desapareciese, como si la materia se convirtiera en sólo sensación, emoción y pensamiento. Sin poderme retener más, alterné al pezón izquierdo. La misma percepción física del líquido pero algo más frío y menos denso, semejante a una horchata de almendras. La sensación en este caso fue la de sentirme fluir, torrente ladera abajo, corriente dilatándose hasta el mar, el mismo mar, cuyos latidos semejaban la marejada. Me separé. Me la quedé mirando. ¿Y esto qué significa? le dije. Ella me contestó, siempre sonriendo: te he mostrado el secreto que guarda tu corazón, tu poder, tu destino... si tu quieres. Eres libre para aceptarlo y apurar hasta el límite ese poder, ese destino, y descubrir qué hay tras el secreto de tu corazón, o renunciar a ello, y vivir como uno más, soñando y despertando, que es como no soñar. Dicho lo cual, sentí cómo los párpados me pesaban de nuevo, cómo mi respiración se ralentizaba, cómo perdía el sentido...

.....Desperté en la cama del hotel. Extrañado –porque no podía admitir que todo hubiera sido un sueño–, baje a la Recepción. Pregunté a una señorita (no estaba el folclórico que me atendió anteriormente) inequívocamente mediterránea (de tez morena, ojos grandes y oscuros, cabello negro que le caía en rizos sobre los hombros, nariz recta y grande y boca de labios carnosos) que si estaba ella en su puesto cuando me trajeron de vuelta de mi viaje y si vio o identificó a quien me trajo. La señorita inequivocamente mediterránea, mirándome a los ojos, con media sonrisa en su mediterránea cara, me dijo que si estaba de guasa. Yo le dije que jamás había hablado más en serio (a pesar de ser una frase echa). Me dijo que qué había bebido, o fumado o... Yo le dije, medio en broma, que no me faltara al respeto. Ella me respondió, con sorna mediterránea, que el respeto se lo había faltado yo a ella, al preguntarle por algo que yo sabía demasiado bien. No me di por enterado, mirándola fijamente. Y ella, creo que dándose cuenta que yo no era un bicho raro ni un ligón, me dijo ya sin sonreír, que si no me acordaba que había vuelto yo solo; que le di las buenas noches (que ella contestó puntualmente), y que subí las escaleras, tropezándome, eso sí, a mitad del primer tramo, un traspiés sin importancia. Y que ya no había vuelto a bajar.

.....No hallaba ninguna explicación congruente, así que lo dejé estar. Le pregunté antes de retirarme, si conocía una pequeña, muy pequeña, aldea insertada en las laderas del Monte Ida, o había oído, al menos, hablar de ella. Me volvió a mirar otra vez de forma fija. Ya me esperaba otro amable desaire, cuando me dijo que ella personalmente no la conocía, pero que sí, que había oído hablar de ella, y de una misteriosa mujer que se pasea sola por la playa de arenas rosáceas y mar turquesado de Elafonisi. Una mujer bellísima que se hace llamar Amaltea, como la cabra (¡?) que amamantó a Zeus. Pero eso son leyendas. Sólo leyendas y nada más que leyendas. Estamos en un lugar muy propicio para ellas, ¿no cree? Y detecté en su mirada, en su sonrisa, un ligerísimo gesto que identifiqué de complicidad.

.....No volví a ver a Amaltea. Sí volvía a Elafonisi. Allí seguía el intenso azul del cielo, las arenas rosadas, el mar turquesa. Pero mi sueño no estaba. ¿No? ¿Seguro? Me decía una voz desde mi interior en un idioma que no conocía pero que, increíblemente, sí comprendía.