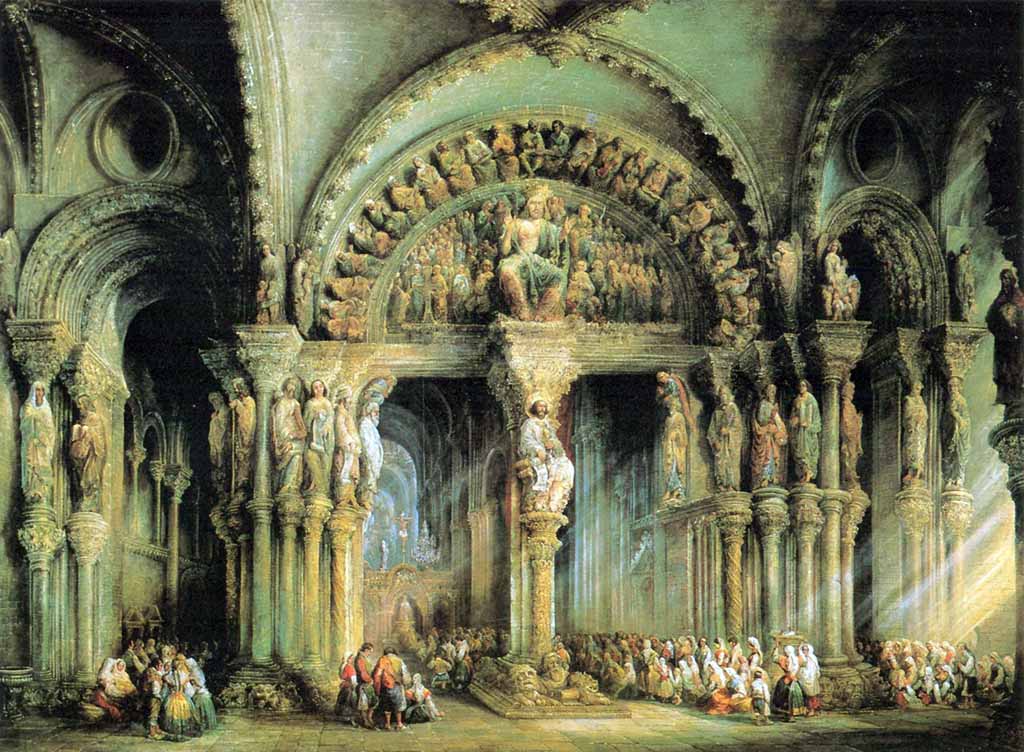

O sol poniente po-las vidreiras

D'a soledade, lanza serenos

Rayos, que firen descoloridos

D'a Groria os anxeles y-o Padre Eterno.

Santos e apostoles ¡Védeos! parecen

Qu'os labios moven, que falan quedo

Os uns c'os outros, e aló n'altura

D'o ceu a música vai dar començo,

Pois os groriosos concertadores

Tempran risoños os instrumentos.

De N'A CATEDRAL. FOLLAS NOVAS. Rosalía de Castro

Historias del Camino

La Frontera

...Dejada atrás la catedral roja, milagro en piedra inverosímil --que a su espalda custodia un insólito y granítico Palacio Episcopal, obra del modernista Gaudí, con aires de castillo principesco y gascón--, continúa el Camino hacia la magia que habita del otro lado de unas cumbres que gustan de encaramarse a las nubes. Atrás queda la Astúrica Augusta que los romanos privilegiaran; puerta de doble gozne: hacia el Norte asturcón y cantábrico y hacia el Este galaico y druídico; atrás quedan aromas de embutidos y salazón, de mantecadas y pan recién horneado. Nuestros pasos nos conducen a Poniente, siempre a Poniente, en pos del sol en su reiterado declinar tras el piélago de un océano siempre ignoto. Los monocordes horizontes de cereal y azur van encrespándose; polifónicas ondas telúricas de un mar de peñas parecen romper sus crestas contra un marmóreo celeste a lo lejos: las estribaciones de los Ancares leoneses, el corazón de la comarca de la Maragatería, nos esperan. Si Galicia es el reino de lo mágico, en esta abrupta frontera creada por el capricho de una Gea siempre inquieta, mora emboscado el misterio. Un misterio embozado en brumas de donde sobresalen, en amaneceres de ensueño, como náufragos de piedra, las más altivas cúpulas de los templos y las torres de los campanarios. Por aquí se aventuraron otrora aguerridas tropas de gentes piadosas, gentes de Iglesia purpuradas y guardianes de la Santa Calzada para celebrar un increíble y recóndito Concilio.

...Dejada atrás la catedral roja, milagro en piedra inverosímil --que a su espalda custodia un insólito y granítico Palacio Episcopal, obra del modernista Gaudí, con aires de castillo principesco y gascón--, continúa el Camino hacia la magia que habita del otro lado de unas cumbres que gustan de encaramarse a las nubes. Atrás queda la Astúrica Augusta que los romanos privilegiaran; puerta de doble gozne: hacia el Norte asturcón y cantábrico y hacia el Este galaico y druídico; atrás quedan aromas de embutidos y salazón, de mantecadas y pan recién horneado. Nuestros pasos nos conducen a Poniente, siempre a Poniente, en pos del sol en su reiterado declinar tras el piélago de un océano siempre ignoto. Los monocordes horizontes de cereal y azur van encrespándose; polifónicas ondas telúricas de un mar de peñas parecen romper sus crestas contra un marmóreo celeste a lo lejos: las estribaciones de los Ancares leoneses, el corazón de la comarca de la Maragatería, nos esperan. Si Galicia es el reino de lo mágico, en esta abrupta frontera creada por el capricho de una Gea siempre inquieta, mora emboscado el misterio. Un misterio embozado en brumas de donde sobresalen, en amaneceres de ensueño, como náufragos de piedra, las más altivas cúpulas de los templos y las torres de los campanarios. Por aquí se aventuraron otrora aguerridas tropas de gentes piadosas, gentes de Iglesia purpuradas y guardianes de la Santa Calzada para celebrar un increíble y recóndito Concilio.Buscando Rabanal del Camino el aire se limpia, los pulmones se expanden, la mente, con el terreno, comienza a elevarse. Se suceden poblaciones ancladas en un tiempo ya pasado, fondeadas en un puerto intemporal. Nombres extraños y sonoros: Murias de Rechivaldo, Castrillo de los Polvazares (bellísimo, en su burbuja de cuidada piedra; sabrosísimo, en sus cocidos maragatos que se comen del revés), Santa Catalina de Somoza (donde por dos veces me he topado con un hombre elefante armado de dulzaina por melódica trompa, ajeno a la deformación antojadiza que hipertrofiaba su cabeza y tornasolaba su rostro), el Ganso... Un roble varias veces centenario, apodado con justicia y lógica infantil "Del Peregrino", ya en la recta final hacia Rabanal, nos saluda con la displicencia propia de quien ha visto pasar a un muchas veces milenario tropel de gentes que por esta calzada, ante su majestuoso porte, no ha dejado de transcurrir en su incesante búsqueda de vaya a saber usted qué (pero, mientras, en el camino, lo encuentran a él, el magnífico y longevo quercus Robur; y es un encuentro preñado de presagios, pues no deja uno de sentir un leve estremecimiento al pasar al lado de este estático e impresionante personaje arbóreo).

¡Quién dijo miedo! Silenciando el bordoneo --por no prevenir ni soliviantar a las cánidas moles-- penetramos en un entorno de destartalados apilamientos de piedra --que un día fueran casas--, transitando sobre un empedrado irregular. El silencio todo lo envuelve, hasta los pasos enmudecen; sólo se deja oír el silencio, denso y a un tiempo cortante. Los fantasmas de un pasado que va con nosotros, con el conocimiento sembrado en nuestra mente, nos salen al receloso paso: clérigos y obispos, y regidores, y alguaciles del Reino que Ramiro II de León gobierna, se reúnen en la plaza; allí discuten sobre la necesidad de proteger mejor los caminos ante el incremento alarmante de bandidos que saquean a quienes el paso por el puerto del Monte Irago toman (a menos de un kilómetro). Corre el año 946. Se conceden exenciones de tributos, portazgos y pechos a los pobladores, se erigen dos hospitales, un convento y un puesto de guardia. Foncebadón prospera hasta el año 1330, en que inicia una imparable y agónica decadencia, hasta terminar con el despoblamiento. Pero las almas de los que fueron, aún se sienten pulular en aquel frío aire detenido; donde pareciera que estirando el brazo se podría tocar el cielo con la punta de los dedos. Los perros, que están tumbados junto a la única casa aparentemente habitada, nos dejan pasar, ni se acercan, indiferentes a nuestra precaución. Las lenguas más chismosas cuentan que más de un peregrino ha sido atacado por ellos. Todos los años lo cuentan que lo son, pero nadie los ha visto (los atacados, digo). Lo que sí es cierto es que estos mastines mantienen la zona libre de lobos que, éstos sí, andan trotando estas alturas; pero no aquí. En otro tiempo --están registrados-- sí se producían ataques de estas encarnaciones del diablo que le cantan a la luna. Si algún peregrino andaba haciendo el Camino en solitario, era preceptivo no salir de aquí sin compañía; lo contrario era arriesgarse a la desagradable y fatal emboscada.

Se abandona el pueblo fantasma y se emprende la subida al Monte Irago, donde una antiquísima Cruz de Ferro, coronando una larga pértiga de más de seis metros de longitud, nos saluda. Es su basa una enorme pirámide de piedras acarreadas desde los lugares más dispares. Miles de piedras de todos los tamaños, y cintas, y misivas en todo tipo de soportes claveteadas a la pértiga o embutidas en sus muchas cicatrices, y otros objetos de muy variado carácter:. Estamos ante un altar, un túmulo votivo, donde todo tipo de promesas tienen cabida. Uno de los puntos más elevados del camino está señalado, así, con una humilde y herrumbrosa cruz. No se sabe de ningún rayo que osara hendirla. Misterio, enigma, ¿milagro?. El pelo se eriza, magnetizado por un ambiente cargado de una extraordinaria concentración de fuerzas telúricas. El mundo queda lejos, allá abajo. Lejos de todo, nosotros, allí arriba, menos del cielo y, quizá, de la propia alma. Desde aquí, perfundidos de éter, iniciamos un descenso no menos mágico que el ascenso o la cumbre dejados atrás. Los curiosos topónimos se suceden evocando otro tiempo, otro mundo; al menos las señas que se nos ofrecen mientras triscamos, bordón por medio, entre peñas y jaras, nada nos dicen del mundo que no sea aquél, el natural, detenido en su atmósfera de fondo paisajístico de cuadro renacentista. Así: Manjarín, El Acebo (al lado, apenas 5 kilómetros, Compludo y su herrería medieval, cuyo generador motriz es el agua) y Riego de Ambros. Y ya cuando uno cree que lo ha bajado todo y cercano se encuentra del infierno --sobrepasado inadvertidamente el desvío a la tierra en no se sabe qué recodo del camino--, aparece, esplendoroso, un estanque natural, pura piscina mimetizada al entorno, donde se remansa por medio de una zuda el agua más clara y fría de todo el Camino. Por ella sabemos --por esta inusitada especie de pila bautismal-- que lo que atrás dejamos en el vertiginoso descenso fue no más que el purgatorio, y que lo que ahora se nos ofrece no es otra cosa que un hermoso y bucólico pedazo del Jardín del Edén. Llegamos, pues, a Molinaseca; de engañoso nombre, pues si lo fue, sería en otro tiempo muy, muy lejano. O, quizá por serlo --seca--, se remansara el agua inteligentemente de esta manera, creando así tan pastoril y ameno paraje. Parada obligatoria. Baño aún más obligatorio, del que se saldrá limpio de fatiga; acaso diluida en las frías aguas.

Puros como lirios y reverdecidos como juncos salimos por la sirga que nos conduce al enclave más templario de todo el Camino. De lejos ya se anuncia un castillo de sólidos muros y almenas jaqueadas. Más de cerca: la piedra gris tapizada de líquenes y musgo, los redondos y cúbicos torreones, el puente con arco de medio punto salvando un foso de nada, la barbacana presentida pero ya desaparecida, disuelta en las evanescentes volutas de tiempo pretérito. El Pons Ferratum que Osmundo, obispo de Astorga, en el siglo XI mandara levantar --para salvar el Sil que allí se acaudala-- daría nombre al burgo. Capital de El Bierzo, comarca que es paradisíaco vergel insospechado en lugar tan agreste y atlántico, a Ponferrada le cabe el honor de haber sido punta de lanza y cabeza de puente de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo (después llamados Caballeros del Templo de Salomón, y, por fin, más, y definitivamente, conocidos como Caballeros de la Orden del Temple, o, simplemente, Caballeros Templarios) en esta tercera sirga peregrinal de la cristiandad (tras, obviamente, Roma, y, por supuesto, Jerusalén). De aquí partían los guardianes de los caminos a ejercer su función de custodia y salvaguarda de peregrinos durante los ciento veinte años que la Orden gobernó la ciudad y habitó el castillo. Tras la caída en desgracia de los templarios, castillo y feudo volverían a manos del rey de León. Con la desaparición de los caballeros de la roja cruz patada mucho de la magia caballeresca se perdería, y mucho de legendario misterio se empezaría a ganar.

Paraíso, El Bierzo, embutido entre montañas, Brigadoon leonés donde la naturaleza se muestra, más que generosa, espléndida, asiste, testigo involuntario y ameno el privilegiado enclave, al transitar de las almas --soportadas por piernas fatigadas y pies maltrechos. Y a su término, puerta de salida del fronterizo misterio hacia el Reino de la Magia, un burgo poblado de francos venidos con los monjes negros que aquí erigieran monasterio y hospital, y de los que tomara nombre: Villafranca, adoptando por apellido el de la comarca, del Bierzo. Dispone, esta antigua población, de una iglesia románica con espadaña, en lugar de torre, y un bello pórtico de historiados capiteles, al que llaman Puerta del Perdón, pues quienes, enfermos o impedidos, hasta aquí llegaren obtendrían la misma indulgencia que si lo hicieren a Santiago; disposición mediante bula debida al hispano Papa Calixto III. Villa ésta, la franca, de nobles linajes, Señorío y Marquesado; pertenecería a los Condes de Benavente, a los Luna de Santiago de Compostela, a los Lemos de Lugo, volvería con los RR Católicos a los Benavente, y, por fin, a los Alba por desposorio. El original monasterio cluniacense de traza románica, venido a menos con el declive del camino a partir del siglo XV, daría lugar a la renacentista Colegiata de Santa María de Cluniaco, erigida --e inacabada-- por el Grande de España y Virrey de Nápoles, Don Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga, con prerrogativa de Abad mitrado y multitud de canonjías.

Con la memoria de sus calles en las suelas, y la de su historia en el magín, salimos de la capital del Bierzo para tomar la ruta que el Valcarce, con húmedo y gélido dedo de fluido cristal, señala aventurándose en vertiginosas hoces por entre las verdes faldas escarpadas de las que recibe su cauce. Por ellas deberemos escalar hacia una puerta interestelar que allí arriba nos espera, y por la que accederemos a otro universo, uno poblado de duendes, meigas y trasgos, preñado de naturaleza viviente y animada, donde lo fantástico cohabita y se funde con lo real.

.

Kalaikia: el Reino de la Magia

¿Qué diríamos de un reino al que se accede tras ardua y zigzagueante subida a través de un abovedado túnel de esmeraldino enramado, destartalada calzada de multiformes losetas de pulida piedra y una creciente sospecha de invisibles presencias? Se creería que estaríamos en un mundo imaginario, quizá como sentirse Frodo camino de Mordor traspasando trochas imposibles bajo la asechanza de seres innominados, cuya invisibilidad no hace sino acrecentar la sensación de difusa amenaza e imprecisa turbación. Las atmósferas más amenazadoras no lo son por lo que muestran sino por lo que esconden. Nada condiciona más el ánimo --y predispone al temor-- que la presencia incontestable de lo ausente, de lo que no se ve, y se siente, ahí, observando, acompañando el temeroso presentimiento, presto a materializarse en horror. Uno intenta achacar el pulso acelerado, el agobio opresivo en los pulmones y los latidos golpeando las sienes, al esfuerzo de la subida, pero, en realidad, no es más que un subterfugio, un escudo, una armadura psicológica. Uno intenta armarse de realidad, recubrirse de ella, para no sucumbir al reclamo subyugante de lo fantástico, penetrando así en su reino irreal de formas sin forma, habitado por seres hechos de acaso y pesadilla, también de sueños seductores que raptan el alma y la hurtan ya para siempre jamás del mundo de los mortales. A duras penas se consigue la vuelta a la relativa tranquilidad cuando es alcanzada la Faba y la cúpula boscosa deja paso al cielo; da igual que sea gris o azul, da igual que luzca el sol o caiga la lluvia; es cielo, cielo de este mundo... aparentemente. Porque uno sale del túnel con la impresión de haber traspasado una barrera, una invisible puerta que le ha dado acceso a otro mundo. El aire huele distinto, el verde es otro verde más verde, la tierra que se pisa tiene algo de irreal, el cielo es otro cielo, la nube es otra nube. El tiempo parece doblarse como en uno de esos sueños de Dalí, se comba adaptándose al perfil de Piedrafita, de las muchas ondas de la Sierra del Caurel, que no es sino continuación --tras la frontera-- de Los Ancares leoneses dejados atrás, en aquel otro mundo recorrido hace toda la eternidad que le es posible caber en un día. O eso, o es nuestra sugestión la que, tras ser sometida a la atmósfera irreal del túnel de ascenso a la Faba, ha variado el nivel perceptivo hasta distorsionarlo.La culpa la tiene la puerta traspasada (no sé si interestalar o transmundana), pero lo cierto es que uno sabe que, en adelante, el Camino no será el mismo. A partir de aquí se penetra en el ámbito imprevisible de lo mágico. Uno mira hacia un árbol y siente cómo éste le devuelve la mirada; la piedra sobre la que uno se sienta parece respirar, latir con impulsos letárgicos pero perceptibles; las altas hierbas, las cañas y los matorrales, parecen susurrar leyendas de altos hombres de mirada clara venidos de muy lejos, allá, procedentes del Este, y de mujeres que los acompañan danzando y ciñendo sus sienes con coronas de muérdago; los arroyos, a poca atención que se ponga, glosan, con sus voces azules y cantarinas, historias inmortales transmitidas por nubes que conocen todos los secretos allende los confines del sueño. Estamos en kalaikia, umbral por donde el sol se abisma cada día; tierra que en mar se resuelve, y allí se sueña reflejo de agua y cielo, y en cuna de sol: lecho de undosas salobres plumas. Tierra de oestrimnios, parientes de ligures bretones y gaélicos, de mil tribus amantes del ocaso que dejaron su memoria, para siempre inmortal, ligada al alma frondosa de carballeiras y castañares. Nadie hay que ame más la vida que quien está acostumbrado a verla morir día tras día; nadie que ame más la luz que aquél que contempla cómo es diariamente apagada por las tinieblas. Los celtas encontraron aquí, como en otros finisterres más septentrionales, su ámbito más propio: el fin del mundo. Que como todo fin, es una promesa de principio, a su vez, de lo nuevo.

[Después sostendrá Valencia que en su catedral se halla el verdadero Grial. Yo, la verdad, no sé qué habrá de cierto en ello, pero si sé, que el Grial de O Cebreiro me sumerge más en el ámbito de lo que el Grial sugiere y significa. No valdría la pena preguntar a Parsifal, conozco su respuesta.]

Desde aquí dos opciones se presentan, ambas participan de lo mágico, mas si una por lo prodigioso, la otra por lo maravilloso. La vía que transcurre por San Xil, Montán, Furela, Pintin y Calvor hasta San Mamede; y la que siguiendo un aparente rodeo (otra vez la leyenda hendiendo la Leyenda) nos lleva hasta la maravilla arquitectónica --y significativa-- de Samos condensada en su impresionante Abadía Monasterio benedictino. Toda la historia del arte Hispano, por sobre galaico, se da cita en este taraceado edificio, erigido en el siglo VI, y sucesivamente ampliado al aire de la corriente artística del momento. Así: prerrománico, románico, gótico, renacentista, barroco, neoclásico y modernista, conforman el solapamiento artístico más complejo, quizá, de toda la arquitectura universal. Isla artística y recinto espiritual inmerso en una naturaleza aún más exuberante que la desplegada en el otro ramal, de la que, en representación intemporal, un milenario ciprés vela los sueños de los ya vueltos a la tierra. Contrapunto exuberante de la manifestación artística del espíritu humano dando réplica a la exuberancia indescriptible e inabarcable de la manifestación de la Madre. Justa réplica. Henchidos de esa espiritualidad, en arte vertida y materializada, continuamos hasta Sarria, y más allá...

De Sarria a Portomarín la magia de una tierra pródiga y disputada hace del Camino filo al que se ensartan las poblaciones que, como las perlas de un collar, van topándose unas con otras, sin solución de continuidad, compartiendo barrios y vecindad, huérfanas de aledaños, hasta asomarse al Miño, sometido y embalsado. Trescientos cincuenta metros de impresionante puente volado sobre el embalse de Belasar nos separan entonces de la porticada entrada a la villa que fue transportada piedra a piedra desde su ubicación original (lecho del embalse ahora) hasta la segura altura en que ahora se encuentra. Allá abajo, cubiertos de agua y lodo, habitados por los peces y el olvido, los más humildes hogares, víctimas de su situación ribereña, sueñan con un tiempo en que sobre ellos se cernía el cielo.

Entre los monumentos dignos de ser salvados de las aguas, sobre todos, destaca la Iglesia de San Nicolás, de traza románica, que los caballeros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, más conocida como Orden de Malta, erigieron en el siglo XIII. Curioso es constatar el desigual destino de esta orden respecto a su alter ego, la Orden del Temple, de la que heredaría los bienes tras su abolición por Clemente V mediante la bula Ad Vitam, a comienzos del siglo XIV. La cruz blanca recta sustituiría a la patada roja. Se sustituiría a los monjes guardianes de la los caminos, por los que custodiarían las estelas, monjes con patente de corso que vigilarían las procelosas sendas de un Mar Mediterráneo disputado al turco. Sus bastiones --al contrario que los templarios-- se desplazarían del continente buscando el ámbito isleño: Malta, Rodas, Chipre. Los numerosos prioratos continentales servirían de soporte económico, pero su función primordial (y quizá el motivo al que sea debida su pervivencia) fue el militar, valedor custodio de las vías marítimas.

Desde aquí hasta Monte do Gozo es un sin fin de castros, pedanías y vilorrios, semejante collar de ensartadas cuentas de piedra y naturaleza que ofrece lugares idílicos, donde se sigue respirando lo mágico, junto a otros ya contaminados de progreso y, por tanto, asépticos a la magia, sino fuera por las gentes que aún conservan su lejano brillo en los ojos.

El Monte do Gozo, ya en aceleración constante de piernas buscando su destino, atraído el alma por el magnetismo de un Santiago que ya se presiente, ofrece la primera vista de la agujas de la catedral: el horizonte buscado, este sí, con todas las posibilidades de ser alcanzado. Por el camino quedaron los pasos, también los sueños brotados al reclamo de los ámbitos, las experiencias, los encuentros, la renovación interior, esa especie de puesta en hora del reloj biológico que indefectiblemente, si el peregrino se entrega de corazón a la senda, obtendrá como un bien, que no un valor, añadido.

Por medio, Lavacolla; ya no necesitamos cumplir con la higiénica irreverencia de dar con el agua del arroyo que por allí corre en los pliegues más recónditos del cuerpo; basta con cumplir con la tradición y enjuagar las manos, y tocar, eso sí, en cumplido homenaje, el agua que es fuente de vida. Santiago nos espera.

Llegados allí comprobaremos que el Camino no sólo no ha terminado, sino que, inesperadamente, descubrimos que es una encrucijada. De nada vale llegarse hasta Finisterre y realizar la ofrenda del fuego purificador. La encrucijada seguirá ahí: abierta a la belleza contenida en un mundo desvelado paso a paso, un mundo exterior ya interiorizado. Caemos en la cuenta entonces que nuestros pies nos han llevado sobre la tierra mientras abríamos una nueva senda a través de nuestro alma. Conquistadores de nosotros mismos, hemos explorado y descubierto en nuestro interior zonas ignotas, ya por siempre ligadas a un Camino. Lo de fuera adentro, lo de dentro afuera. Por lo que yo, como dijo mi querido Antonio, también grito como el poeta,

"Caminante no hay camino

-o-o-

GALERÍA

Les Très Riches Heures du Duc de Berry (4)

(Le roi des manuscrits enlimunés)

Limbourg Brothers

Gebroeders van Limbourg (Herman, Paul and Johan)

1385-1416

Saints and Apostles Serie

Pentecost

.

.

The Apostles Going Forth to preach

.

St John on Patmos

.

St Mathew

.

The Martyridom of St Mark

.

The Martyridom of St Andrew

.

Job Mocked by His Friends

.

.

The Archangel Gabriel Appears to Zachary

.

St. John Baptiste in the Wilderness - St Martin with a Beggar

.

.

St Jerome tempted by dancing Girls

.

St Jerome extracting a Thorn

.

St Catherine's body Carried to Mt. Sinai

.

Diocrès Expounding the Scriptures

.

The Funeral of Raymond Diocrès

.

The Burial of Diocrès

.

The Mass of St. Michel.

The Holy Sacrament (of the Eucharist)

.

The Procession of St. Gregory

.

.

St Paul the Hermit

.

Hezekiah's Canticle

.

Judas Hangs Himself

.

A Funeral Service

.

The Pope and His Cardinals

.

The Messiah Dominions

.

.

An Attack on a City

.

-o-o-

APÉNDICE MUSICAL

-o-o-o-

APÉNDICE MUSICAL

-o-o-o-

.jpg)